Agir, peindre des symboles et favoriser la diffusion

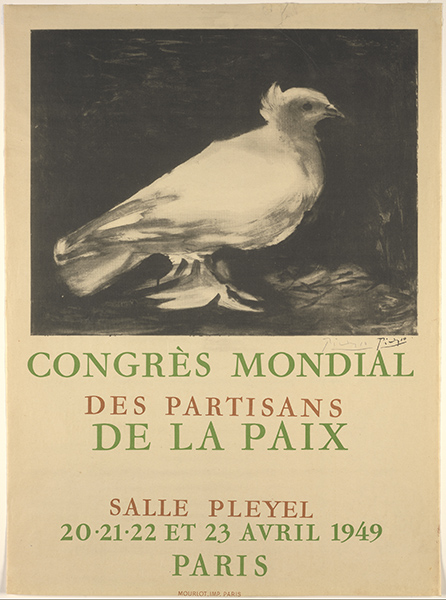

Après la Seconde Guerre mondiale, Picasso poursuit ses actions en faveur des Espagnols restés en France. Il donne des œuvres ou d’importantes sommes d'argent. Il participe aux expositions rassemblant des artistes exilés et son travail, selon son propre aveu, est marqué par la guerre. Il crée des œuvres spécifiques dont les symboles sont devenus célèbres dans le monde entier, comme La Colombe de la paix, affiche dessinée en 1949 pour le Congrès mondial des partisans de la paix, qui a lieu à Paris du 20 au 25 avril à la salle Pleyel [1]. Présidé par Frédéric Joliot-Curie, il réunit entre autres des écrivains comme Eluard, et une quarantaine d’artistes, parmi lesquels Rouault, Léger, Fougeron, Pignon et Picasso.

L’artiste veille à créer des lignes nettes et simples à reproduire en grand nombre puisque ces œuvres, sortes de signes de ralliement, sont destinées à une diffusion auprès d’un large public. Leur création est pour lui presque d’ordre philosophique. Son habileté sert une juste cause, l’espoir d’un monde meilleur et accompagne volontiers des mouvements de pensée ancrés dans le combat politique. Il travaille ses lignes et ses traits avec une précision ciselée pour mener une guerre impitoyable contre ses ennemis fascistes. Ses affiches nourrissent son univers d’engagement révolutionnaire et rappellent son héritage et ses racines, comme Amnistia, produite pour le Comité national d’aide aux victimes du franquisme en 1959. L’oiseau prisonnier derrière les barreaux semble ici pouvoir prendre son envol.

Lorsqu’il a reçu l’équipe de L’Humanité venue pour l’interviewer en 1944, au moment de son adhésion au Parti communiste français, il insistait : « Je suis fier de le dire, je n’ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément, de distraction ; j’ai voulu par le dessin et par la couleur, puisque c’était là mes armes, pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes afin que cette connaissance nous libère tous un jour davantage. J’ai essayé de dire à ma façon ce que je considérais comme le plus vrai, le plus juste, le meilleur. »[2]

L’écrivaine Lydie Salvayre, prix Goncourt en 2014 pour son roman Pas pleurer, elle-même fille de réfugiés espagnols, évoque, avec ses mots, l’Espagne et l’histoire de ses parents au fil des pages de ses romans. Elle condense en quelques phrases les dilemmes inhérents à cette situation de déplacement forcé, ce statut d’étranger dans un pays d’accueil : « il y a l’étranger par la langue et la nationalité et l’étranger par l’inadaptation aux codes sociaux. »[3]

Selon Jean-Maurice Rouquette, ancien directeur du musée Reattu d’Arles, « Picasso venait aux corridas, donnait rendez-vous à ses amis sur la place du Forum, où il retrouvait les Espagnols qui avaient fui le franquisme, dans une sorte de fraternité complice. Il leur apportait des gravures, qu’il signait, leur donnait et qui leur permettait ainsi de vivre. Puis il invitait les amis des amis et déjeunait entouré. »[4] Par ces rencontres et ces discussions à bâtons rompus dans sa langue maternelle, Picasso vit à la fois l’épreuve individuelle du déracinement et l’expérience collective de la migration. Il ira même jusqu’à choisir un Espagnol, Eugenio Arias, comme coiffeur. Cet ancien combattant antifranquiste ouvrit une échoppe à Vallauris. Il sera proche de l’artiste et prendra soin des cheveux de Picasso de 1948 jusqu’au décès de ce dernier… Eugenio Arias réunira plus tard les dessins que Picasso lui a donnés ainsi que la gravure sur sa mallette de travail dans un musée Picasso à Buitrago del Lozoya, dans la région de Madrid.

Sommaire

Sommaire