Dessins et peintures similaires à l’image de la couche sous-jacente

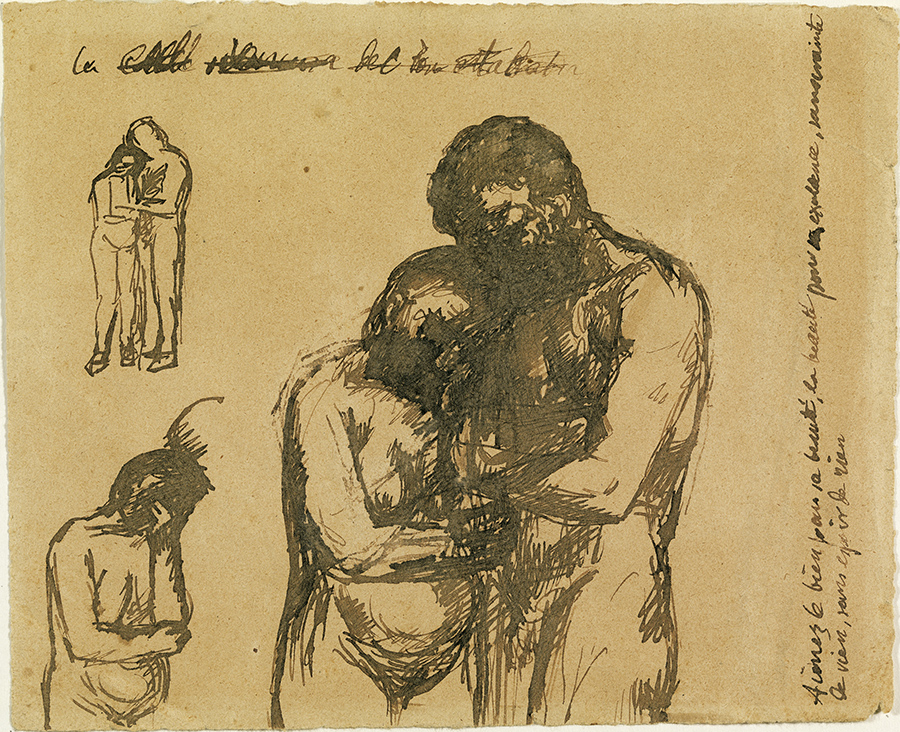

Entre les dessins documentés qui furent réalisés pendant cette période, Étude pour La Vie[1] est sans aucun doute celui qui a la relation la plus étroite avec l’image radiographique obtenue dans Les toits de Barcelone, avec des coïncidences évidentes, comme l’inclinaison de la tête féminine et l’homme barbu en position debout (cat. 15, p.95)[2].

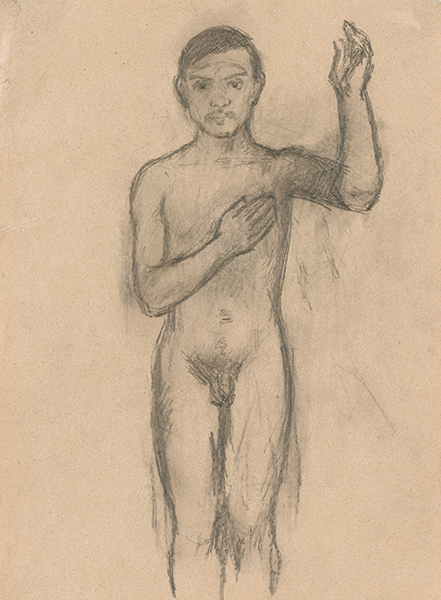

À la différence de la version peinte sous Les toits de Barcelone, dans ce dessin le couple se présente de façon frontale et marche en parallèle. L’artiste consacre plus d’attention à moduler la lumière, par le biais de l’ombre, qu’au tracé incertain de la ligne entrecoupée. L’inclinaison de la tête féminine est ici plus accusée et se rapproche de l’image obtenue par infrarouge décrite antérieurement[3]. Derrière l’image, on observe une rectification presque effacée, qui indique que la figure masculine avait une position initiale plus droite qui laissait voir la main droite et une partie de la tête. Cette position rappelle le petit dessin au crayon Autoportrait au bras levé (ill.7) réalisé à Paris pendant l’hiver 1902-1903, où l’artiste se dénude sans pudeur en position totalement frontale[4].

Une autre œuvre de composition similaire et de tracé beaucoup plus sûr est le petit croquis homonyme à la plume Étude pour La Vie (cat. 16, p.96). Dans aucun des deux cas il n’existe une allusion spatiale qui permette de situer le développement de la scène dans un cadre déterminé, ni même la ligne en forme d’arche de La Vie qui apparaît dans d’autres peintures comme Les deux sœurs (Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg).

En ce qui concerne l’identification des personnages, dans la peinture sous-jacente des Toits de Barcelone et dans d’autres dessins de l’époque, demeure le modèle féminin aux cheveux foncés et aux formes sensuelles, tandis que l’homme répond aux canons du moment. Cet archétype barbu, héritier de Puvis de Chavannes, dont le classicisme anima Picasso[5], apparaît dans de nombreux dessins, ainsi que dans une peinture cachée sous l’une des œuvres de la collection du musée : Le verre bleu. En plus de révéler une tête masculine, l’étude attentive de la plaque radiographique de cette œuvre permit de découvrir une signature de l’artiste dans la peinture fraîche, qui suggérait que cette création était plus qu’un simple croquis (ills. 9 et 10).

L’artiste structure le couple à partir de figures de corpulence robuste qu’il positionne souvent entrelacées pour former un bloc unique et en position de contrapposto. Sa représentation est un thème récurrent dans la production de 1902-1903, qui se conclut de façon magistrale avec la grande peinture de La Vie. Picasso étudie chaque détail de la figure humaine et, en approfondissant les possibilités de son anatomie depuis de multiples angles de vision, obtient des compositions très différentes. Ainsi, l’Étude de nu et texte (ill. 8, p.41) présente une position similaire à celle de la figure féminine apparue sous Toits de Barcelone, mais vue depuis un point opposé.

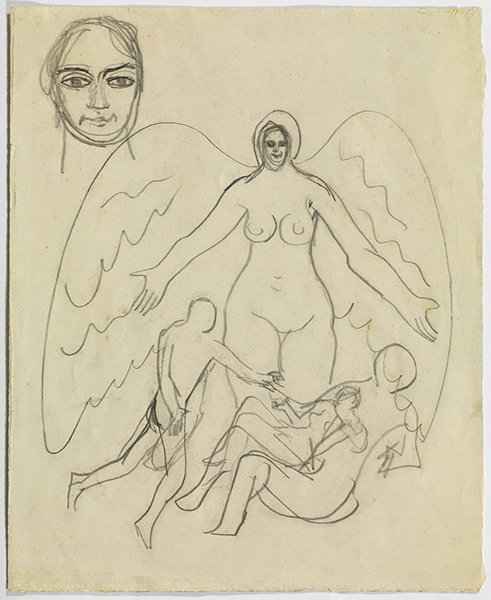

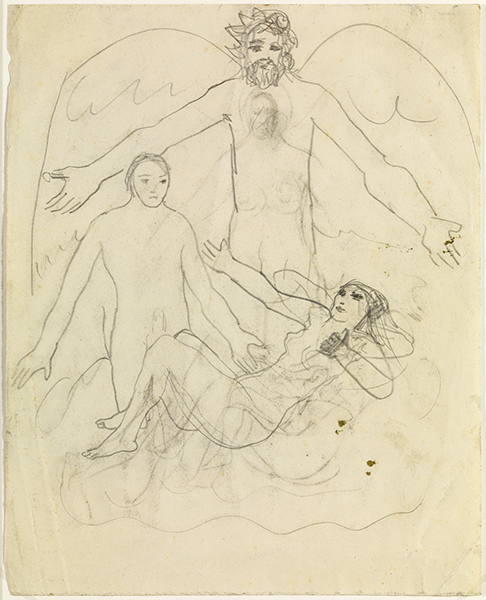

Nous ne pouvons pas ignorer que la position de la femme est liée directement à la petite huile Nu féminin (cat. 9, p. 85), où Picasso la présente avec de longs cheveux, attribut symbolique de la femme fatale, et des bras tendus qui montrent ses paumes ouvertes vers le spectateur. Dans notre image sous-jacente, la figure commence un repli sur son axe ; elle cache la paume de la main droite mais continue à montrer ouverte celle de la main gauche, élément qui se relie aussi de façon formelle aux dessins inquiétants Croquis allégoriques (cats. 6 et 7, pp. 82-83).

Des mois avant de commencer La Vie, en mai 1902, Picasso consacra quelques dessins à l’étude de personnages ailés, en version masculine et féminine ; leur présence est précisément l’une des autres clés indéchiffrées de cette peinture. Les études sur leur possible origine ont généré de nombreuses interprétations qui offrent des conjectures diverses liées tant à l’imaginaire chrétien qu’au monde de la chiromancie et du tarot.

Lors de la récente exposition monographique consacrée à La Vie, qui eut lieu au Cleveland Museum of Art[6], William Robinson a abordé le lien sculptural, avec Rodin comme artiste de référence. Il serait intéressant de réaliser également un rapprochement avec des regards plus proches et plus locaux, avec des artistes comme le sculpteur Ricardo Bellver y Ramón (Madrid 1845-1924), pensionnaire de l’Académie de Rome en 1875. Cet artiste y créa, pendant sa troisième année de résidence, une sculpture allégorique, L’ange déchu (ill. 11) qui fut présentée lors de l’Exposition universelle de Paris de 1878 et finalement installée, en 1885, dans un espace ouvert au public, dans la place homonyme du parc du Buen Retiro de Madrid. Picasso visita le lieu pendant ses séjours dans la capitale espagnole et y réalisa diverses esquisses sur le motif.

[1] Z VI. 440, collection particulière.

[2] Ni daté ni signé.

[3] Dans le paragraphe intitulé “Description de l’image sous-jacente” dans ce texte.

[4] Le tracé d’Autoportrait au bras levé rappelle aussi la figure masculine de la couche sous-jacente de Toits de Barcelone.

[5] « Il ne faut pas non plus négliger la trace de Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), dont le classicisme anima d’une part, celui de Cézanne, et qui influença, non seulement par cette voie, les recherches de Picasso et Matisse. » Francisco Calvo Serraller. « Picasso frente a la historia ». Francisco Calvo Serraller, Carmen Giménez (eds.), Picasso. Tradicion y vanguardia (cat.expo). Madrid, Museu Nacional el Prado / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, p.37.

[6] William H. Robinson, Picasso and the Mysteries of Life: La Vie. Cleveland, the Cleveland Museum of Art / D. Giles, 2012.

Sommaire

Sommaire