2022, année Proust

Lorsque Marcel Proust (1871-1922) entame sa vie de jeune adulte, c’est une personnalité cultivée, bourgeoise, en phase avec son époque qui fréquente la bonne société, apprécie les arts et s’inspire de l’air du temps. Il aime les impressionnistes, visite le Louvre et les salons, sa curiosité aiguisée l’entraînant à déceler le simple comme le superflu, l’invisible détail comme la beauté la plus évidente. Il prend des notes (illisibles !) dans des cahiers d’écolier. Il feint la nonchalance tout en décrivant le dandysme en vogue, chroniquant la vie parisienne dans la revue Le Mensuel. Ses personnages romanesques racontent les mœurs et les coutumes, entre attachement au passé et fascination pour l’immense champ des possible et ses audaces radicales, offerts par le siècle nouveau qui s’annonce. Lorsque Proust commence la rédaction de La Recherche naît le cubisme de Picasso.

Dans Jean Santeuil, un ouvrage prémonitoire, entrepris en 1896 mais qui ne sera publié qu’en 1952, Proust révèle ses interrogations : quelle est l’œuvre du temps sur l’œuvre d’art ? Comment s’opère le passage entre le flux des destinées individuelles et le grand courant de l’Histoire ?

Les décès successifs de ses parents, entre 1903 et 1905 le laissent inconsolable, mais libre. Libre de ses pensées, de ses penchants homosexuels, de ses prises de position. Il entame l’écriture de La Recherche à partir de 1909. Il sera l’un des écrivains fondateurs de la littérature contemporaine, et renouvelle le genre et sa perception qui le rendront universel. Il aime heurter les valeurs reçues, sans pour autant rompre avec elles. Ses goûts artistiques l’amènent à s’intéresser à la production artistique de la jeune génération, sans toutefois se l’approprier ouvertement. Pour lui, l’art est une œuvre en soi. Le monde est art. C’est ainsi qu’il conçoit sa littérature, comme une œuvre que l’on ne contemple pas mais dans laquelle on entre, avec laquelle on vit.

Picasso et Proust se sont rencontrés à plusieurs reprises et l’écrivain est loin d’être insensible à la force des créations du peintre. Par ailleurs, petit corps fragile et asthmatique, Marcel Proust fut touché par l’ineffable grâce de l’artiste « qu’il le trouvait très beau ».

Jacques Rivière fait allusion au cubisme, dans une lettre envoyée à Proust en 1922, à la suite de sa lecture du tome I de Sodome et Gomorrhe : « Mon cher Marcel, si vous donnez occasion à mille réflexions d’ordre général, une chose par exemple qui m’est apparue pour la première fois, c’est votre relation avec le mouvement cubiste, votre profonde immersion dans la réalité esthétique contemporaine. » L’écrivain curieux s’intéresse en effet aux modes d’expression de Picasso, même s’il a parfois du mal à en déceler le sens originel. Ainsi, assidu aux spectacles des Ballets russes, c’est naturellement qu’il assiste à Parade avec Jacques-Émile Blanche, le 18 mai 1917. Il découvre les décors et les costumes de Picasso, dont il avait fait la connaissance par l’intermédiaire de Jean Cocteau.

Dans une lettre envoyée à ce dernier à la suite de cette expérience, l’écrivain est partagé entre la reconnaissance de la beauté du geste de l’artiste et son incompréhension. Pourtant, Marcel Proust est sensible aux formes d’expression radicales du peintre, que des historiens croient déceler dans ses personnages, lorsqu’il superpose chez eux les marques du temps, comme dans le bal des têtes, dans Le Temps retrouvé (paru en 1922 après sa mort). Ces chevauchements pourraient rappeler les figures du peintre et ses juxtapositions de plans, correspondants à différents angles de vue, caractéristiques des années cubistes et des recherches formelles de Picasso, qui ont abouti aux Demoiselles d’Avignon.

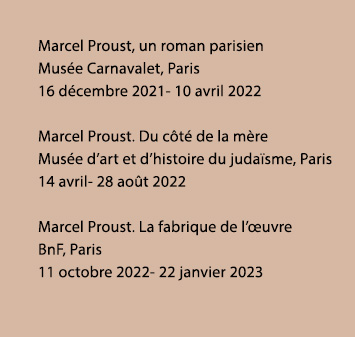

Le centenaire de la mort de l’écrivain est l’occasion de rappeler certaines similitudes de leurs approches esthétiques.

Sommaire

Sommaire