Peindre la paix, au milieu des conflits armés

En 1948, avec notamment le poète André Césaire, Picasso participe au Congrès des intellectuels pour la paix qui se tient à Wroclaw. Il y demande la liberté de son ami Pablo Neruda, alors persécuté au Chili. Pierre Daix, dans ses souvenirs,[1] raconte un Picasso – qui vient pour la première fois de sa vie de prendre l’avion – ayant du mal à se plier à la discipline du mouvement communiste, qui porte un toast à la paix torse nu, devant des bureaucrates médusés.

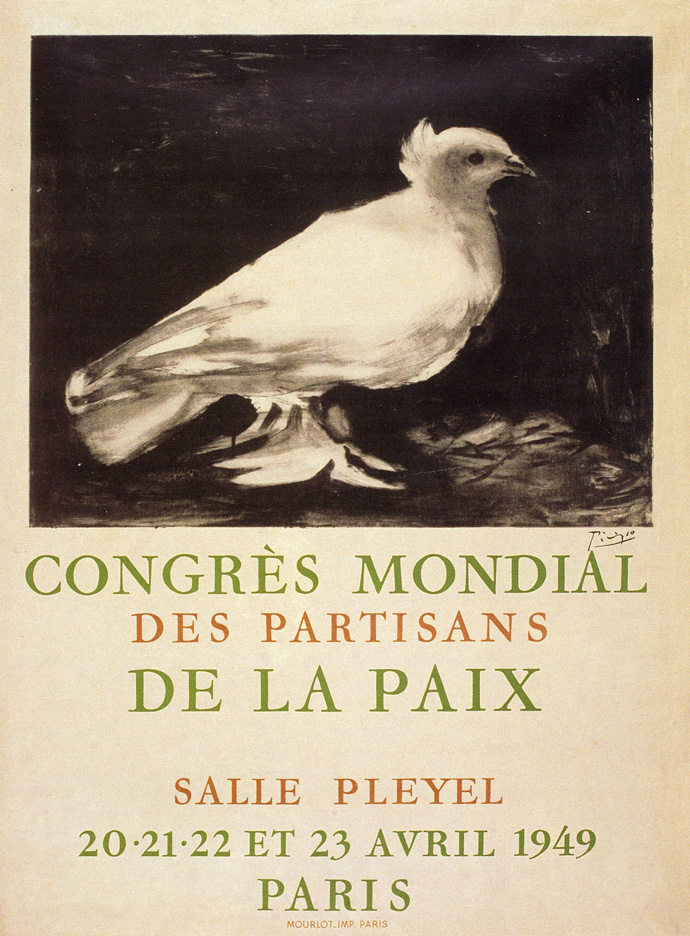

Au printemps 1949, Aragon demande à Picasso de réaliser l'affiche du Congrès mondial de la paix devant se tenir à Paris. À son atelier des Grands-Augustins, Picasso lui montre le tas d'épreuves des lithos et lui dit de choisir. Évidemment, Aragon choisit la colombe. À en croire Geneviève Laporte, le peintre aurait ironisé : « Le pauvre Aragon… Sa colombe, c’est un pigeon ! Il ne connait rien aux pigeons. La légende de la douce colombe, quelle blague ! Il n’y a pas d’animaux plus cruels. [¼] Quel symbole pour la paix ! »

Après la congestion cérébrale qui atteint Maurice Thorez en octobre 1950, et qui va l’éloigner des affaires jusqu’en avril 1953, Picasso est affaibli par la longue absence d'un de ceux qui le protégeaient des accusations contre le « formalisme décadent », et André Fougeron devient le peintre officiel du PCF. Il est également en compétition avec Fernand Léger, qui a également adhéré au parti communiste à son retour en France. Léger se lance dans la série des Constructeurs, où le parti communiste lut une réponse satisfaisante à ses injonctions faites aux artistes de pratiquer un art qui soutienne les valeurs de la classe ouvrière. Les Constructeurs (auxquels Paul Eluard consacra un poème) furent exposés en juin 1951 à la Maison de la Pensée française. Fernand Léger aurait voulu faire don à la CGT du grand tableau des Constructeurs, mais celle-ci refusa son offre. La campagne du Parti pour imposer Fougeron, campagne relayée par Aragon, avec sa suite d’articles sur la peinture soviétique dans Les Lettres françaises (n° 398-408, janvier à avril 1952), engendra des tensions. Picasso et Léger dirent publiquement leur opinion négative de la peinture soviétique officielle.

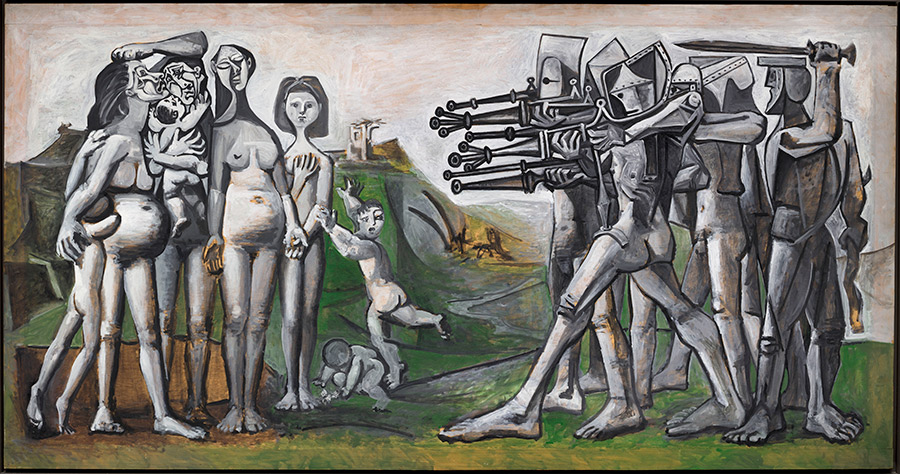

C'est dans ce contexte que Picasso peint en janvier 1951 Les Massacres en Corée[2], son tableau le plus explicitement politique. Cette œuvre est inspirée du massacre du pont de No Gun Ri où 400 civils coréens furent assassinés en juillet 1950. Le peintre puise l’inspiration de son tableau dans El Tres Mayo en Madrid de Goya (1814) et Le Massacre des innocents de Nicolas Poussin (1625-1632). « Ce qui éclate toutefois, écrit Pierre Daix, c'est sa réaction la plus intime de père face à cette guerre lointaine. Il crée une science-fiction : un peuple de femmes enceintes et d'enfants, face à des guerriers robotisés. » Mais ses Massacres en Corée échouent à séduire les militants.

La formulation officielle évolue dans les propos d’Auguste Lecœur, alors secrétaire à l’organisation du PCF. Il l’oppose au peintre communiste et réaliste Fougeron qu’il dit « se battre à son créneau de communiste » tandis que Picasso, selon lui, « se bat à son créneau de partisan de la paix ». Un enterrement de première classe, comme le fait remarquer Pierre Daix[3].

Picasso réalise un album de luxe Le Visage de la Paix au profit du Parti, avec un texte d’Eluard :

Je connais tous les lieux où la colombe loge

Et le plus naturel est la tête de l’homme.

Il participe à une grande campagne du PCF afin de tenter de sauver le dirigeant grec Beloyánnis pour qui Picasso dessine L'Homme à l'œillet. Nikos Beloyánnis sera pourtant fusillé avec trois de ses camarades du KKE à l’aube du 30 mars 1952.

Au paroxysme de la guerre froide, Picasso réalise d'autres colombes pour les Congrès annuels de la paix. Pour le deuxième Congrès des partisans de la Paix en novembre 1950, prévu à Sheffield, en Angleterre, Picasso grave une nouvelle colombe mais cette fois en vol. le Congrès où Picasso aurait dû se rendre connut des vicissitudes : les autorités britanniques ont refusé des visas à de nombreux délégués et le Congrès a été forcé de se déplacer à Varsovie. Le nombre de délégués à Sheffield a été réduit de 2000 à 500, la plupart britanniques. Pour Vienne, en 1952, Picasso imagine un arc-en-ciel, un projet plus audacieux ayant été refusé par la direction.

Dans les années 1950, Picasso est un collaborateur régulier de l'Humanité. Outre ses dessins pour la paix, ses hommages à Julius et Ethel Rosenberg, à Henri Martin, à Beloyannis, à Joliot-Curie, ou à Paul Langevin, illustrent des Unes. Picasso dessine aussi pour les journaux locaux du parti communiste, comme le Patriote, le journal du parti communiste niçois et du sud-est, ou de journaux associés, comme Combat pour la paix[4].

Sommaire

Sommaire