Une rencontre décisive, Henri Laugier

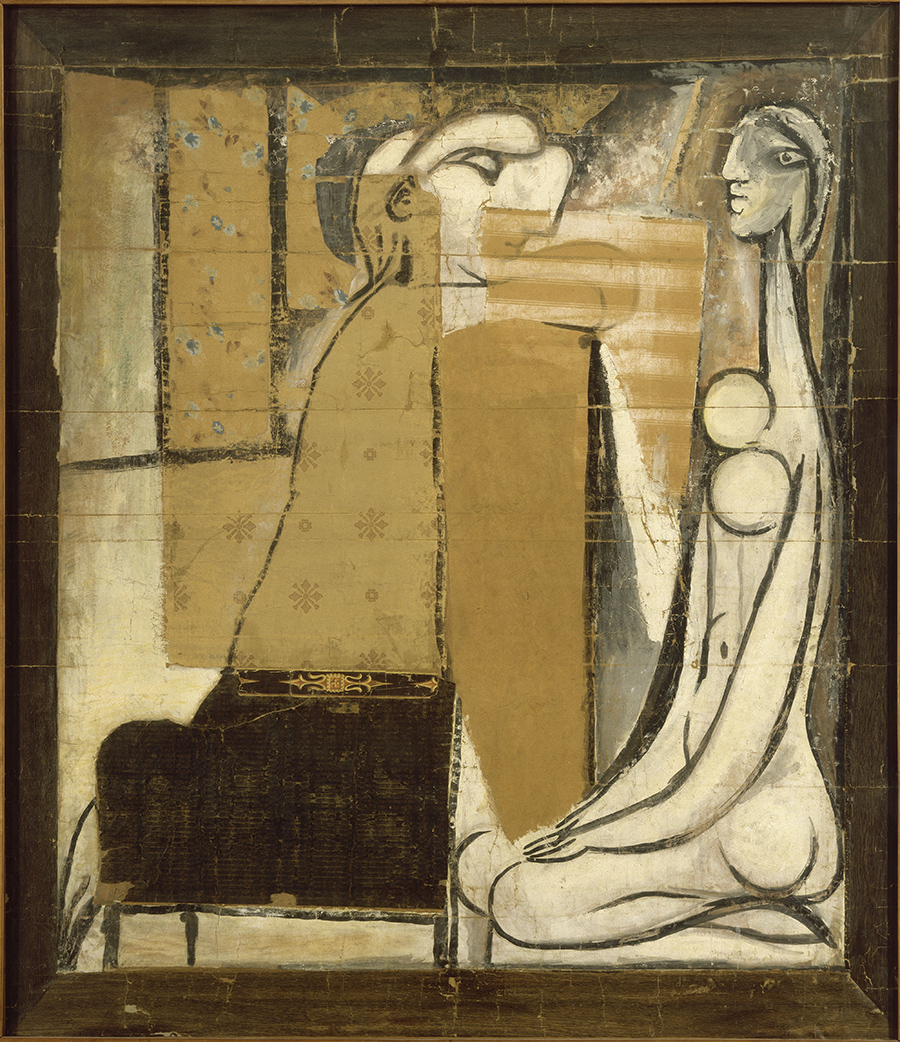

C’est en 1923 que Marie Cuttoli rencontre l’amour de sa vie, avec qui elle partagera cinquante années de connivence heureuse et de parfaite complicité intellectuelle et artistique. Henri Laugier la sollicite afin qu’elle plaide en sa faveur auprès de son mari pour l’obtention d’une aide matérielle destinée à un projet qu’il a à cœur : Les Compagnons de l’université nouvelle, qui œuvre en faveur d’une réforme de l’enseignement. Cet homme charismatique et fin, bon orateur, bourreau de travail et humaniste, médecin, physiologiste, est aussi un amateur d’art éclairé. Pour Laugier, d’une grande honnêteté, tomber amoureux d’une femme mariée est un vrai dilemme moral. Il se livre à Marie en des termes simples et sincères : « Lorsqu’un homme, qui veut faire de sa vie un effort permanent vers la loyauté et la bonté, sent monter en lui, pour une femme loyale, bonne et accessible, une de ces passions qui ravagent un cœur et un esprit et le laissent ensuite comme un champ de bataille dévasté… Que doit-il faire ? » Marie est sous le charme. Ce scientifique cultivé partage ses idées, ses idéaux et ses goûts artistiques. Henri Laugier est la personne avec qui « elle peut échanger ses réflexions sur le monde de l’art, quelqu’un qui l’adore et la comprend, est concerné par son travail, sait lui donner des conseils et lui envoyer des petits mots de soutien ». Ils ne se quitteront jamais. Marie ne pourra pas obtenir le divorce, son mari s’y oppose. Elle organisera désormais sa vie dans le respect des conventions envers Paul Cuttoli, mais sans jamais renoncer à Henri Laugier (« je sais qu’il y a dans ton cœur tout ce que j’aime. Tu es bon, grand et généreux, et puis si droit, si vrai, si toi-même enfin ! Je t’aime. » Lettre de Marie Cuttoli à Henri Laugier, Sétif, 1925, citée par Dominique Paulvé, op. cit.) Pour la première fois de sa vie, elle vibre pour quelqu’un avec qui elle peut s’entretenir aussi bien de sujets profonds comme de la vie artistique. Laugier poursuivra une brillante carrière avec une approche presque philosophique des combats à mener et une sorte de « conscience malheureuse » des injustices du monde qui l’entoure. Ensemble, ils vont acquérir une collection d’art contemporain exceptionnelle, qui a, selon Jean Cassou « une physionomie marquée » du fait de leurs personnalités respectives. Pour Henri Laugier, « un chef-d’œuvre pourra ne ressembler à rien ; ne faire penser à rien ; il n’est pas nécessaire qu’il raconte, qu’il imite ; il suffit qu’il soit beau, en soi, et pour soi, et c’est cette beauté substantielle de l’œuvre que la véritable critique d’art devra s’efforcer de saisir et d’expliquer. […] Le temps d’harmonie recouvre et désigne ce système de correspondances fort mystérieuses entre dimensions, directions, courbes, arabesques, droites et surfaces. Plus mystérieux encore est le rapport harmonique entre valeurs et couleurs. » (Préface de L’Histoire de l’art contemporain, Éditions Cahiers d’Art, 1938).

Sommaire

Sommaire