Comme Delacroix, la liberté de peindre

On sait à quel point l’artiste est pourtant attentif au monde qui l’entoure. Durablement marqué par les guerres et les conflits qu’il a connus, Picasso lit la presse, écoute la radio dont l’offre se développe, avec un ton nouveau, des émissions populaires et l’information qui prime, privilégiant désormais des reportages sur le terrain (l’équipement des Français est passé de 5,3 millions de postes en 1945 à 10 millions en 1958, devenant un média majeur). Picasso réfléchit, s’interroge, pose un regard personnel et attentif sur les affaires du monde, dont il met en scène entre lyrisme et poésie la violence ou l’harmonie, c’est selon. Il représente la vie moderne, avec son lot de joie, de beauté et de souffrance mise à nu.

« Je peins contre les tableaux qui comptent pour moi, mais aussi avec ce qui leur manque. »[1]

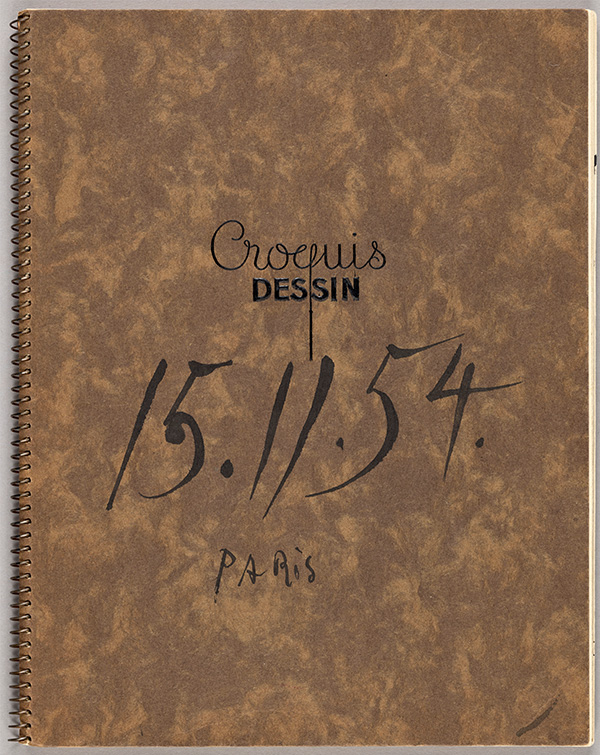

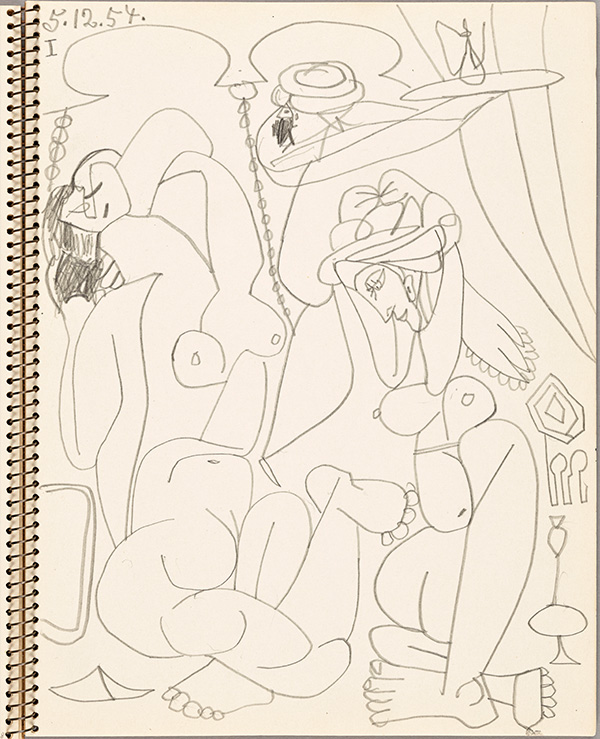

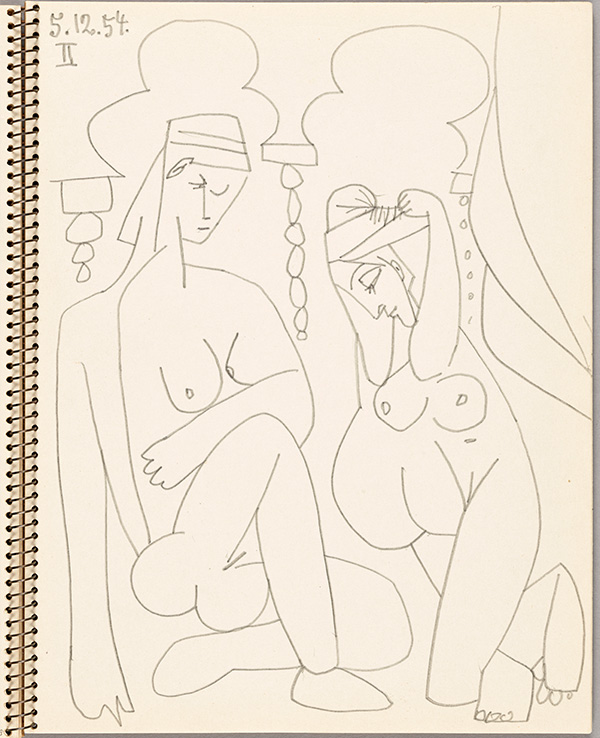

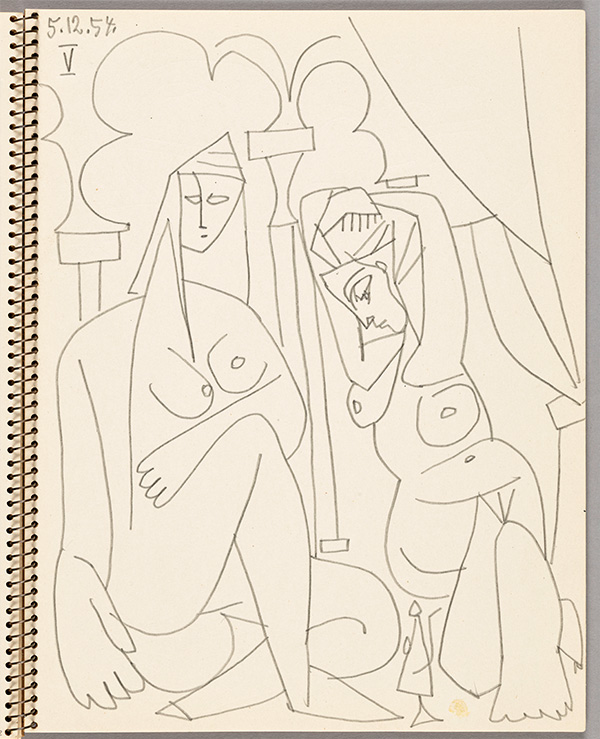

Les Femmes d’Alger allaient être l’élément déclencheur d’une série réalisée entre novembre 1954 et février 1955. Picasso admire Delacroix, notamment parce qu’il sut, en son temps, revendiquer une certaine liberté de peindre et refuser l’immobilité académique jusqu’à l’ennui alors de mise. Au cours de leur vie respective, par l’incessante recherche d’expression nouvelle, par leur conscience engagée, ils ont en commun une sorte d’irrévérence face aux traditions, qu’ils respectent pourtant tous deux. Picasso se reconnaît sans doute dans le tempérament frondeur de son aîné. « Aux yeux de Picasso, il lui revenait le mérite d’avoir cassé l’immobilité académique et créé un monde dont la peinture était la seule organisatrice. »[2] Chacun à sa manière, ils ont renouvelé, transformé la peinture, médité sur la leçon des maîtres, traduit le langage du passé pour le moduler à leur image, fascinés par le geste, par le talent. Comme Delacroix, Picasso « actualise, explique, déshabille, radicalise »[3]. Les variations de Picasso, de A à O, sont composées de six tableaux petits et sept grandes compositions. Selon les historiens de l’art, les motivations de Picasso sont multiples, lorsqu’il entreprend ce travail : « elles vont de la ressemblance fortuite de Jacqueline, sa nouvelle compagne, avec la femme au narguilé assise de profil, au mythe d’un orientalisme sensuel et voluptueux, en passant par les concordances historiques, comme la mort récente de Matisse en novembre 1954 – donc un hommage à la couleur – au début de l’insurrection algérienne »[4].

[1] Propos de Picasso cités par André Malraux in La Tête d’obsidienne, Paris, éditions Gallimard, 1974, p. 124.

[2] Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, Paris, éditions Robert Laffont, 1995, p. 244.

[3] Philippe Dagen, « Les œuvres des grands maîtres passées au scalpel pictural de Picasso », Le Monde, 8 octobre 2008.

[4] Marie-Laure Bernadac, « Variation Delacroix », in Picasso et les maîtres, cat. expo ; Paris, éditions RMN, 2008, p.204.

Sommaire

Sommaire