Guernica, « l'Espagne dans un océan de douleur et de mort »

Le 24 mai 1937, l’Exposition internationale des Arts et des Techniques ouvre ses portes à Paris. Jean Cassou écrit à son sujet : « À la fameuse expo 37, où s’affrontaient les deux mastodontes, la pavillon soviétique brandissant faucille et marteau, et le pavillon allemand avec ses héros d’Arno Breckker, il y avait un tout petit pavillon, tout modeste bien qu’admirable dans sa rigueur architecturale, la pavillon espagnol. On y voyait un des chefs-d’œuvre de la peinture universelle, ce Guernica, que Picasso, dans la brûlante colère de son génie, venait d’achever. »[1] La guerre d’Espagne va devenir un sujet de ralliement pour les artistes engagés et nombre d’entre eux ont déjà produit des œuvres en soutien à l’Espagne républicaine. Le 26 avril 1937, lorsque le village de Guernica est bombardé sur les ordres d’Hitler, le monde entier est indigné. Picasso outré s’emporte, et mû par un lourd ressentiment, en signe de protestation, décide de peindre un hommage au village martyr. Entre le 10 mai et le 4 juin, il recouvre une toile monumentale aux couleurs éteintes faite de cris, des larmes, de déchirement, de violence et de mort, de femmes brisées, d’enfants décédés. C’est donc cette œuvre, « poème pictural de la douleur » pour Christian Zervos, qu’il expose au pavillon espagnol et qu’il nomme Guernica. L’observation de la réalité et son talent pour la retranscrire trouvent ici la manifestation de son horreur pour ce qui se passe dans son pays. L’esthétique devient politique et la forme, une force. Picasso donne son accord pour que le tableau soit utilisé à des fins de propagande en faveur de la cause républicaine[2].

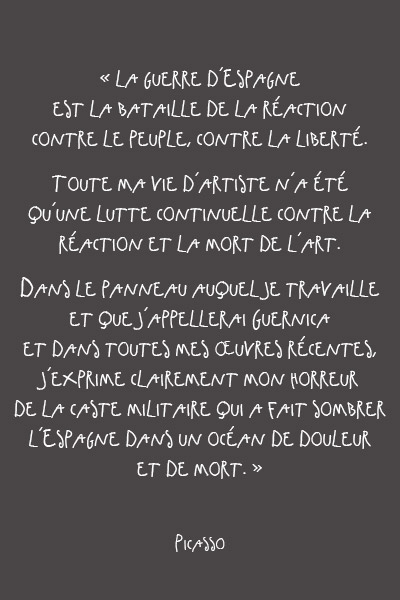

Un rapport ultérieur mais non daté de la Préfecture de police signale que « Picasso, dont les idées paraissent acquises aux doctrines extrémistes, fournissait des subsides au gouvernement espagnol pendant la guerre civile. » Un autre précise que « du point de vue politique, l’intéressé a toujours été animé de sentiments favorables aux partis de gauche et d’extrême-gauche. C’est ainsi que lors du soulèvement insurrectionnel du général Franco, il a fait de la propagande pour les gouvernementaux. »[3] Pour Picasso, « la guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai Guernica et dans toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. »

Entre juin et octobre 1937, avec l’avancée des nationalistes, 120 000 Espagnols traversent les Pyrénées et trouvent refuge en France. Ils seront 500 000 en 1939. Le 28 mars 1939, lorsque Franco prend le pouvoir, on déplore 600 000 morts[4]. La guerre civile espagnole est l’un des événements les plus marquants du XXe siècle.

Dès le début des troubles sont présentées au public français des expositions relatant la dureté des combats. Le Midi socialiste chronique l’une d’elles à Toulouse, « L’Espagne en guerre », qui se tient au Foyer du peuple, dans son édition du 10 mai 1938 : « Nous avons voulu […] démontrer une fois de plus combien il est nécessaire d’aider de façon efficace la République d’Espagne si nous ne voulons pas voir s’établir dans ce pays l’hégémonie de deux bellicistes dont la doctrine doit fatalement conduire à la guerre. Il faut faire l’impossible pour sauver de l’atroce boucherie qui sévit chaque jour par-delà les Pyrénées le maximum de vie humaines. »[5] À travers de très nombreuses photographies prises pendant les combats, des affiches, des livres et des tracts, matériau fourni par le Commissariat de la Propagande de la généralité de Catalogne, l’exposition fustige la violence inouïe du conflit et ces temps annonciateurs de catastrophes.

[1] Jean Cassou, Une vie de libertés, éditions Robert Laffont, collection « vécu », p. 161.

[2] Géraldine Mercier, « Picasso au cœur du réseau d’aides au républicains », Guernica, cat expo. P. 223, éditions Musée national Picasso-Paris/Gallimard, 2018.

[3] Archives de la Préfecture de police, dossier GA 230_204648, op.cit.

[4] Estimation de Hugh Thomas, La Guerre d'Espagne. Juillet 1936 - Mars 1939, Paris, Robert Laffont, 1961, édition définitive publiée dans la collection Bouquins, 1986.

[5] Information communiquée par Pierre Gastou, Archives municipales de Toulouse.

Sommaire

Sommaire