Étude scientifique des toits de Barcelone

Pour réaliser l’étude scientifique des Toits de Barcelone, quatre échantillons de peinture ont été étudiés, avec un processus analytique qui inclut diverses phases ainsi que l’utilisation de techniques combinées (microscopie optique et électronique de balayage et spectroscopie FTIR) et des techniques chromatographiques pour identifier les composants organiques. Les échantillons furent tout d’abord analysés et photographiés avec une loupe binoculaire, afin de choisir le fragment le plus représentatif de la complexité des couches[1].

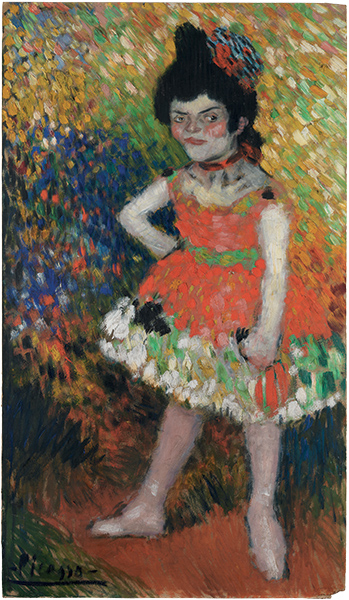

Il a été ainsi possible d’isoler la gamme de couleurs qui correspond à l’image visible des Toits, des couleurs de la scène du couple, qui montre une gamme de tons beaucoup plus vive, en correspondance avec le chromatisme des œuvres de son premier voyage à Paris (ills. 16 et 17).

L’étude commença depuis la surface vers l’intérieur, c’est-à-dire, depuis la couche visible vers les couches sous-jacentes, pour conclure qu’il s’agit d’une composition stratigraphique complexe qui correspond, en apparence, à deux phases uniques de travail.

La structure de l’image visible montre diverses couches superposées, de foncées à claires. Il existe des données indiquant que la première couche foncée fut appliquée sur une vaste surface, ce qui laisse supposer que l’artiste voulut couvrir l’image antérieure (grâce aux radiographies on observe les passages de la spatule pour éliminer la peinture encore fraîche). Sous cette couche de bleu plus foncé, l’artiste dessina les bâtiments avec le bleu clair et traça leur contour avec le foncé.

L’étude combinée des stratigraphies et de l’observation au microscope des fissures de la couche picturale permet de conclure que les couleurs identifiées dans la première couche sous-jacente sont liées à la palette de 1901[2]. Quant à la forme d’application, on n’observe aucun pointillisme ou coup de pinceau fragmenté mais un coup de pinceau long, couvrant et plein de matière. Les figures sont réalisées avec des mélanges de pigments et pour obtenir le ton des chairs Picasso combina le blanc de plomb et le vermillon avec des traces de jaune de cadmium. Cette couleur ne s’applique pas directement sur la toile blanche, car la stratigraphie montre une couche marron rougeâtre antérieure qui ne correspond pas à une terre, mais à un mélange complexe de vert, de rouge et de petites nuances de bleu et de jaune. Pour dessiner le couple, le peintre utilisa des pigments purs, comme il avait commencé à le faire en 1901 avec des œuvres telles que le portrait de Mañach. Pour réaliser Les toits de Barcelone, il utilisa une toile de préparation commerciale à base de calcite, de blanc de zinc et de blanc de plomb. Néanmoins, il semble avoir appliqué une couche blanche avant la couleur, donnée qui se déduit de l’observation des stratigraphies.

Il n’a pas été identifié de troisième couche, nous pouvons donc seulement affirmer qu’eurent lieu deux phases picturales. Dans la première (visible), nous avons constaté la présence des pigments suivants : bleu de Prusse, oxyde de fer rouge, vermillon, oxyde de fer hydraté, blanc de plomb et jaune de cadmium (traces). Dans la seconde phase picturale (ou scènes non visible), nous avons trouvé : laque rouge, vermillon, vert viridien, blanc de plomb, jaune de cadmium (deux pigments de tonalité jaune et orange) et bleu outremer. Pour deux autres pigments, le bleu de Prusse et l’oxyde de fer rouge, il est difficile de déterminer leur appartenance à une couche.

Sommaire

Sommaire