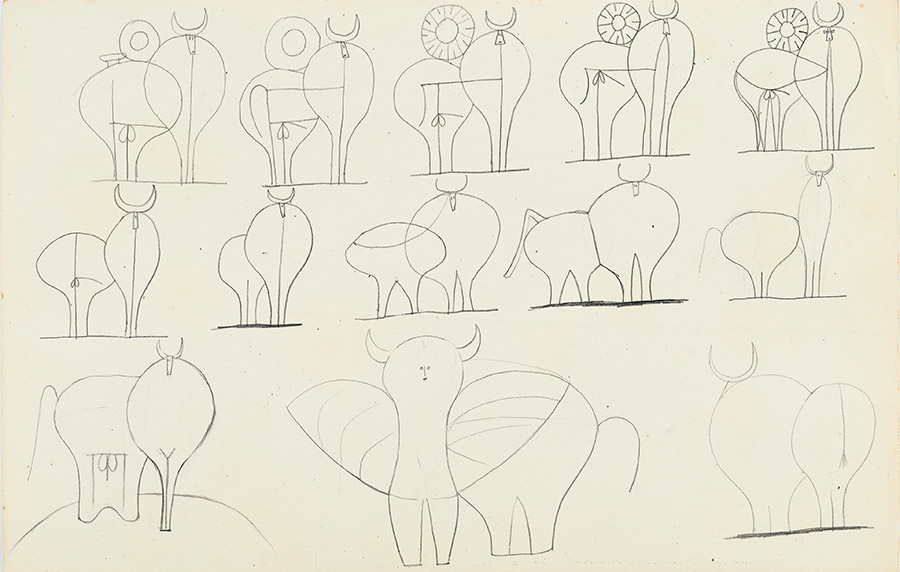

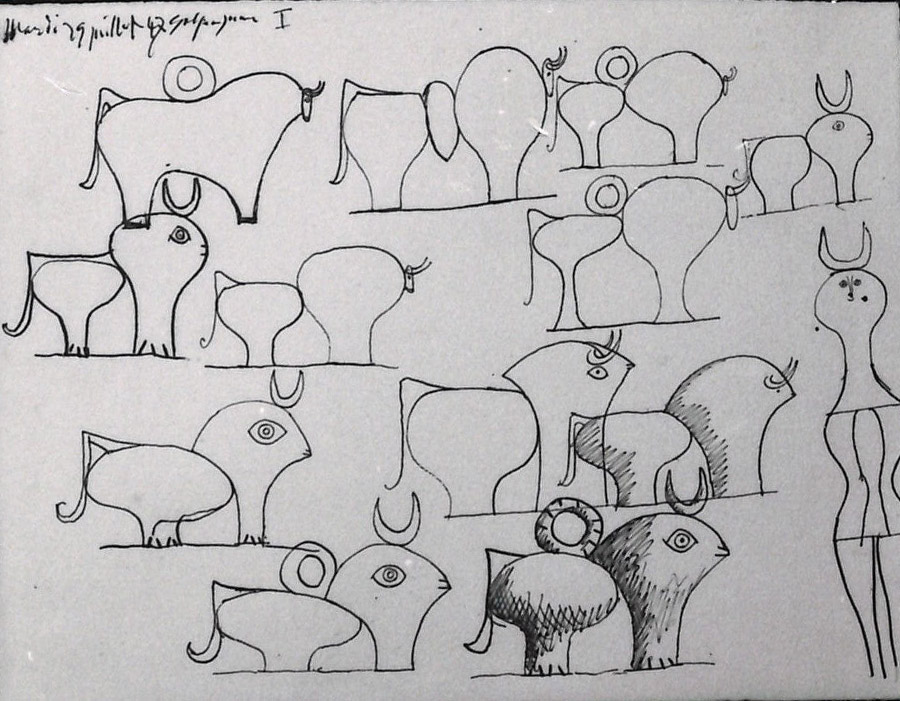

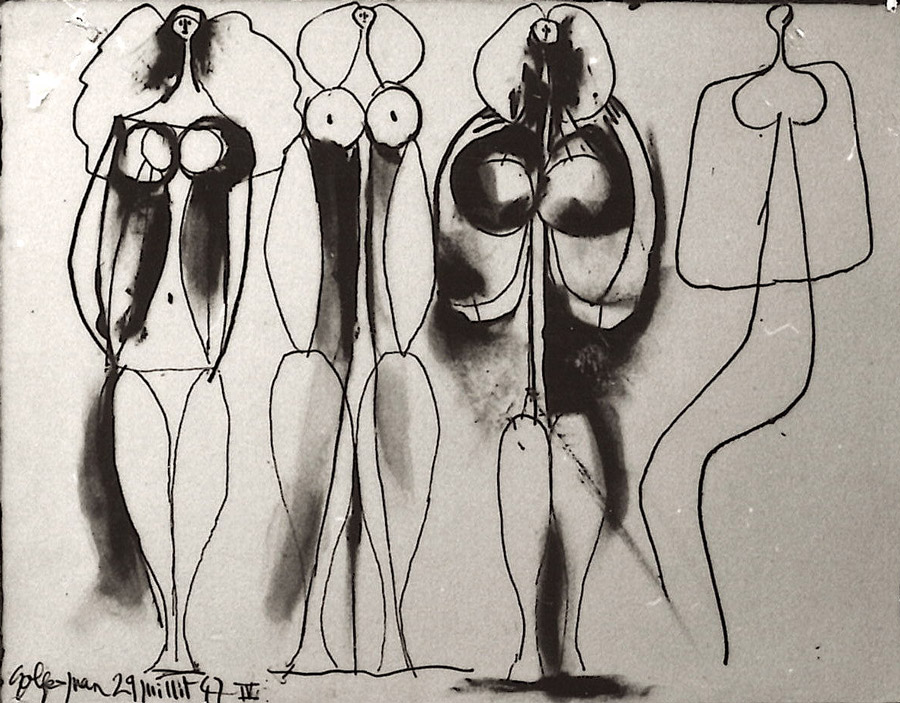

Dessins inédits du 29 juillet 1947 et leur transposition en céramique.

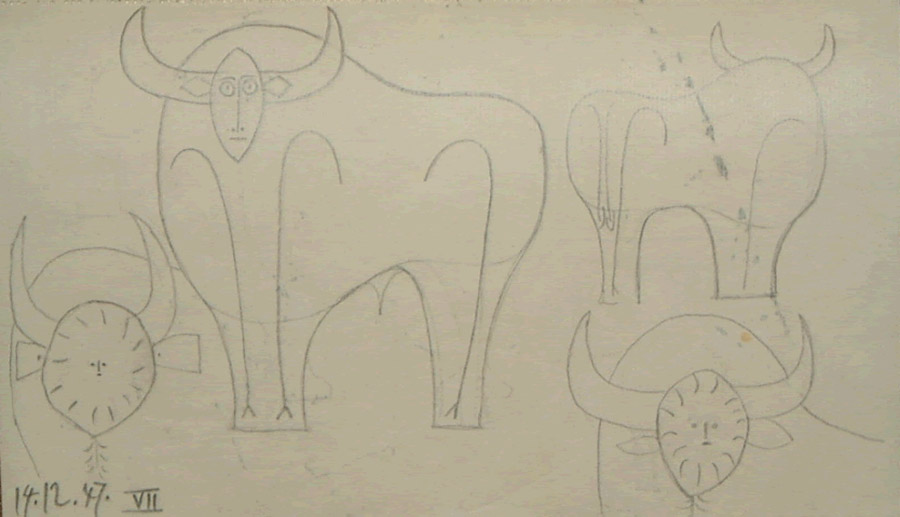

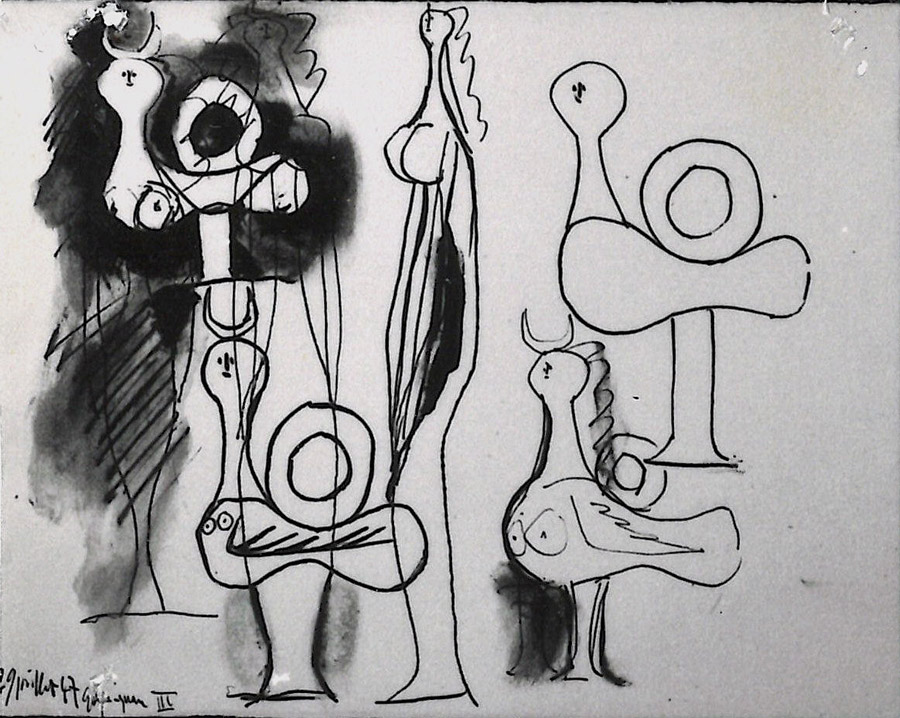

Il existe quatre grands feuillets du 29 juillet 1947, remplis de croquis à la plume et à l’encre de Chine par Picasso (fig. 6, 7, 9). Ces feuilles n’ont pas été signées, mais elles ont été datées par Picasso lui-même. De plus, il les a dotées chacune d’un numéro allant de I à IV et il y a ajouté « Golfe Juan » où il s’était installé avec Françoise Gilot et leur fils Claude né le 15 mai seulement deux mois auparavant. Chaque feuillet est dominé par un motif qui est développé sur plusieurs études, ainsi qu’un deuxième qui annonce les esquisses du prochain feuillet. Le premier feuillet est dédié au sujet du taureau et prépare sur un dessin le motif du centaure auquel est consacré le deuxième feuillet. Le centaure sera transformé à son tour sur le troisième feuillet en faunesse-sirène montrant sur le dessin central le motif de la femme au profil qui sera repris sur le quatrième feuillet, sur lequel ce motif est multiplié et représenté de face.

Le taureau

Avec le taureau, le motif principal du premier feuillet du 29 juillet 1947, Picasso reprend la forme commencée avec les dessins du 13 septembre 1946 (fig. 3) où le corps est représenté par l’assemblage de deux vases inversés. Cette option se poursuit sur les petits croquis sur la rangée inférieure du deuxième feuillet du 29 juillet (fig. 6) ce qui aboutira aux dessins du 14 décembre 1947 sur lesquels les signes renvoyant à un récipient sont absents (fig. 4). Picasso renonce également à l’anneau visible sur quelques dessins préparatoires antérieurs, le signe particulier d’un récipient servant à conserver l’eau fraîche de la céramique populaire, le botijo espagnol (fig. 23bis) zoomorphe en terre cuite qui s’érige sur un pied. La forme du botijo zoomorphe avec l’anse circulaire domine les premières idées de forme pour céramiques de Picasso (fig. 23).

Fin 1947 ou début 1948, Picasso réalisa le taureau, qui fait partie de la collection du Musée Picasso d’Antibes, comme l’une de ses plus grandes œuvres en céramique dans une variante de cette dernière formule, en utilisant trois vases dont deux inversés avec l’ouverture vers le bas adaptés l’un à l’autre par découpage, assemblés ensuite par collage et cuits au four céramique, formant ainsi une sculpture à partir d’éléments tournés de manière similaire aux récipients (fig. 5).

Conformément aux dessins du dernier feuillet, l’animal est représenté sans tête, celle-ci ayant été remplacée par l’artiste par un visage humain modelé qui évoque un masque et collé d’une façon à suggérer un mouvement du taureau vers la droite.

Collection particulière.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, Madrid

© FABA Photo: Eric Baudouin

© Succession Picasso 2020

Encre de Chine.

Collection particulière.

© Succession Picasso 2020

Collection Berggruen.

© Succession Picasso 2020

Vase oiseau en terre cuite, éléments tournés et assemblés, vernis marron (bec, anse et col) Kanagawa,

The Hakone Open-Air Museum

© Succession Picasso 2020.

Botijo zoomorphe, Espagne, non daté. Collection particulière.

Terre de faïence blanche, décor rapporté et peint aux engobes et aux oxydes.

Musée Picasso, Antibes

© ImageArt, photo Claude Germain.

© Succession Picasso 2020

Sommaire

Sommaire