L’engagement rime avec l’anticolonialisme

Dans un numéro de 1960 consacré à la création algérienne, M’hamed Issiakhem (1928-1985) publie dans la Nouvelle Critique, organe du PCF dont le sous-titre est Revue du marxisme militant, un texte portant sur la peinture. Il y rappelle que la peinture de chevalet est arrivée avec les Français et que les peintres orientalistes ont imposé un style dont les sources ne sont pas algériennes. Il y martèle que le colonialisme est un obscurantisme. L’avant-garde algérienne, à la manière d’Issiakhem ou de Mohammed Khadda, et, par-delà eux-mêmes, toute l’Algérie qui se bat pour l’indépendance entretiendront un lien affectif puissant avec Picasso. L’engagement chez Issiakhem prend dans sa peinture la forme de combattants, mais aussi celui de figures féminines douloureuses. Quant à Khadda, l’Affiche pour le Chili, que l’exposition présente, est éloquente en ce qu’elle marque une solidarité internationale et l’opposition à la dictature d’où qu’elle vienne.

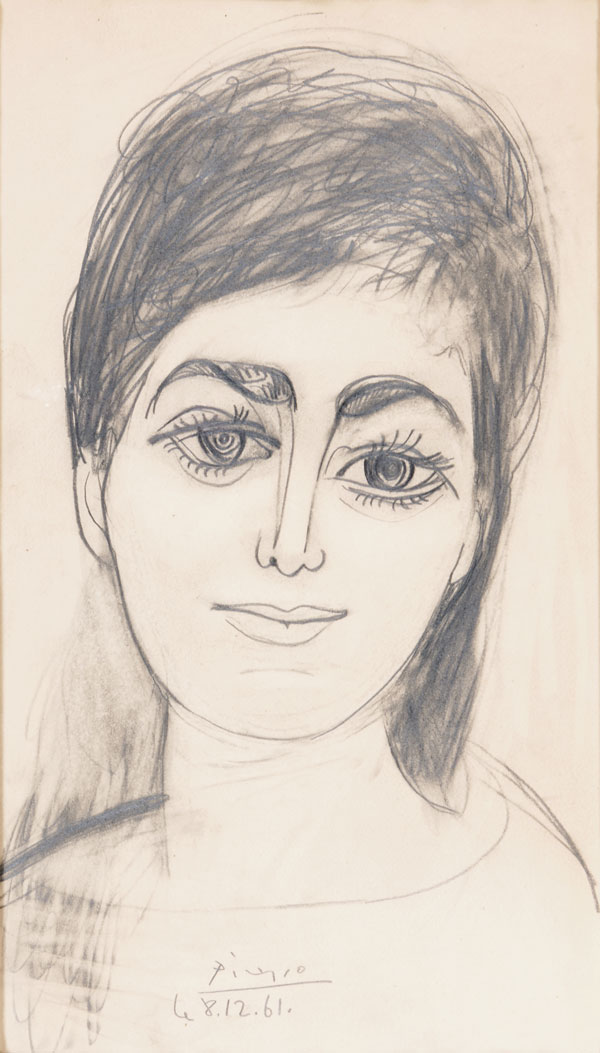

Contacté par Gisèle Halimi, Picasso réalise en décembre 1961 un portrait au fusain de Djamila Boupacha, d’après une photographie. Il constituera le frontispice du livre de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir publié en 1962 chez Gallimard. Membre du Front de libération nationale (FLN), Djamila Boupacha appartient au groupe de jeunes combattantes accusées d’avoir posé des bombes à Alger dans des lieux fréquentés par les Français. Elle est arrêtée le 10 février 1960. Torturée, violée lors de son interrogatoire, elle est emprisonnée et risque la peine de mort. L’avocate Gisèle Halimi assure sa défense dès mai 1960. Simone de Beauvoir publie dans Le Monde du 2 juin 1960 l’article « Pour Djamila Boupacha », lequel fait écho au « Pour Djamila Bouhired » de Jacques Vergès et Georges Arnaud. Djamila Boupacha sera libérée le 24 mai 1962 sans être jugée, à la suite des accords d’Évian.

Picasso, comme en témoigne les nombreuses archives qu’il a conservées sa vie durant, a été proche du combat du FLN (Front de libération nationale). Mohammed Khadda écrit dans Éléments pour un art nouveau, à propos de la scène algérienne : « En France, Picasso était accusé d’être un étranger, ici ils nous accusent d’être des Picasso » révélant la nature aussi formelle qu’existentielle et politique de la proximité de Picasso et des artistes du monde arabe.

Sommaire

Sommaire