Une vision poétique peu commentée : l’arrimage de Picasso à la sphère arabo-andalouse

Après le séjour à Gósol à l’été 1906, Picasso avait poursuivi une nouvelle représentation de la figure humaine, dont Les Demoiselles d’Avignon seront le manifeste. Sculpture ibérique et art africain s’affirmaient alors avec force, comme les pans d’une figuration hybride.

Tour à tour cubiste, classique, surréaliste, engagé, proche de l’abstraction sans jamais y céder, Picasso offre de nouvelles possibilités expressives à la figuration par la déformation, le morcellement, la multiplication des points de vue sur l’objet et des échelles.

En s’éloignant des règles de la figuration académique, les artistes modernes arabes perçoivent les déformations cubistes comme partageant des affinités avec la figuration altérée des arts de l’Islam dans lesquels l’artiste devait se démarquer nettement de la création divine.

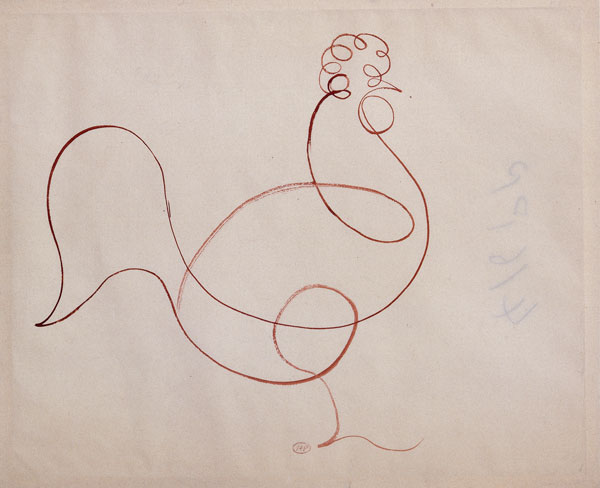

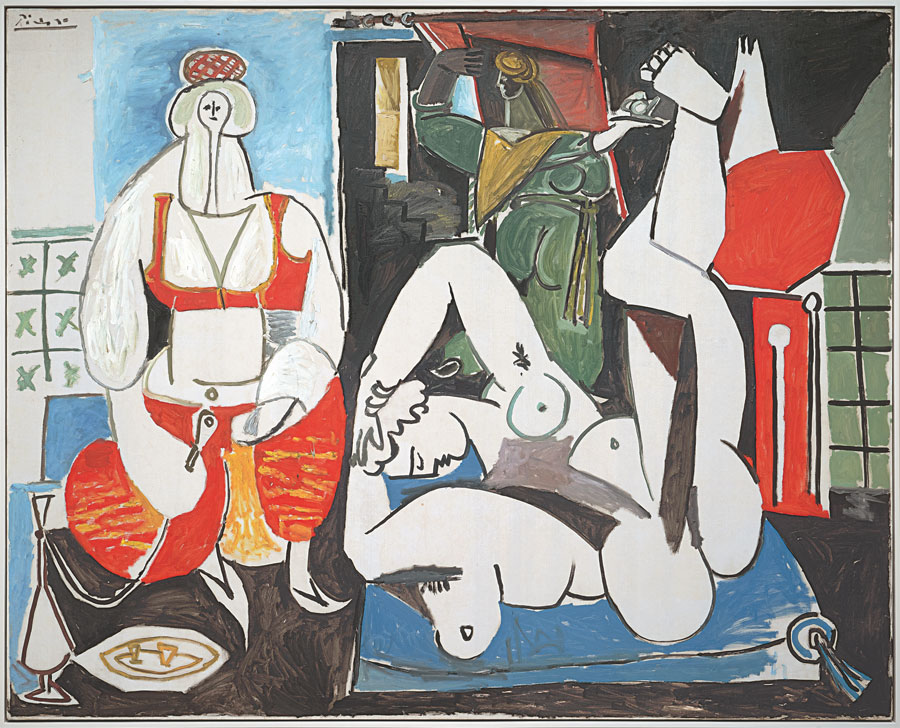

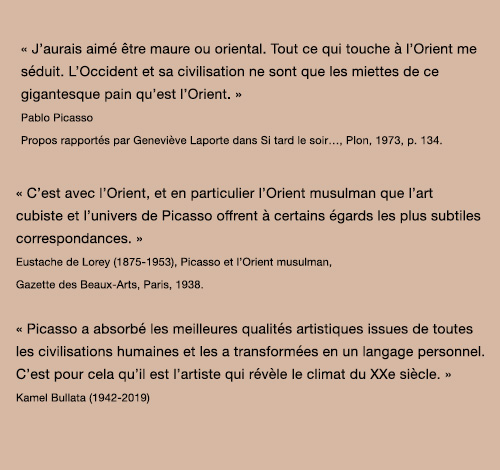

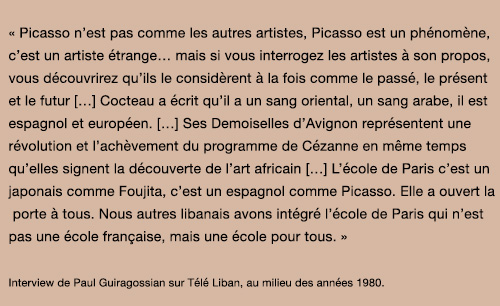

Dès 1905, Guillaume Apollinaire, le premier, insistait poétiquement sur les liens à tisser entre Picasso et l’Orient arabe : « Son insistance dans la poursuite de la beauté l’a dirigé sur des chemins. Il s’est vu plus latin moralement, plus arabe rythmiquement. » En 1938, c’est au tour de Gertrude Stein (1874-1946), pour qui « Picasso s’assimile complètement à l’Orient sans l’imiter », d’insister sur la grande familiarité de son œuvre avec la calligraphie qui, en Orient, est intime de la peinture et de la sculpture. Les dessins ou les gravures d’un seul trait sont en effet nombreux chez Picasso. Ils révèlent la maîtrise profonde du geste calligraphique et de l’arabesque. Picasso baigne dans l’univers de ses amis écrivains, de Max Jacob à Paul Éluard, et lui-même a écrit des centaines de poèmes. Ses brouillons démontrent que, chez lui, écrire est un graphisme. Le Corbusier ne s’y trompe pas quand, voulant dépasser le cubisme dans son manifeste puriste rédigé en 1918 avec Amédée Ozenfant, Après le cubisme, il reproche au cubisme d’être un art de l’arabesque et, de ce fait, d’être trop oriental et non moderne ! Au début du XXe siècle, deux expositions majeures sont consacrées aux arts de l’Islam : celle de 1903, au pavillon de Marsan du Louvre, et celle de 1910 à Munich, « Chefs-d’œuvre de l’art muhammadien ». Picasso ne les a probablement pas vues, contrairement à Matisse, pas plus qu’il n’a effectué de grands voyages, mais il a tôt regardé du côté d’Ingres et de Delacroix, comme le montre son Harem de 1907, ses Demoiselles d’Avignon, sa Jacqueline en costume turc et surtout son cycle consacré aux Femmes d’Alger de Delacroix. Sans sacrifier à aucun exotisme, entre décembre 1954 et février 1955, immédiatement après le déclenchement de la guerre d’Algérie, Picasso exécute quinze toiles sur ce thème et des lithographies précédées de soixante-dix dessins environ. Ce cycle succède également à la mort récente de Matisse, dont Picasso dit : « Il m’a légué ses odalisques en héritage. » Mais, curieusement, l’arrimage de la figure de Picasso à la sphère arabo-andalouse se fera dans l’esprit des modernes arabes par le truchement d’un Français, Eustache de Lorey (1875-1953), directeur, dans les années 1920 à Damas, de l’Institut français d’archéologie et des arts de l’Islam.

Sommaire

Sommaire