Entre baigneuse et "réalité fantomale"...

Les historiens ayant souvent fait coïncider la fin de la collaboration de Picasso et Diaghilev, avec le début de son éloignement d’Olga, La Danse, conservée à la Tate Britain de Londres a longtemps été perçue comme le dernier grand tableau de l’artiste consacré au thème du ballet48 : achevée en mai 1925 au retour de Monte-Carlo49, la peinture inaugure un nouveau style qu’André Breton affilie au surréalisme et dont il publie une illustration dans sa revue50. Si le caractère biographique de l’œuvre lié au décès de Ramon Pichot est aujourd’hui attesté51, une interprétation parallèle viendrait ici réconcilier différentes thèses sur la présence d’Olga au sein de cette ronde de trois personnages : tantôt perçue à gauche, en ménade contorsionnée52, tantôt au centre, dans la figure géométrique, plane et asexuée53, et dont la posture christique rappelle le geste de Lopokova dans le cliché de 1916, Olga pourrait aussi être le personnage de droite dont « la réalité fantomale »54 évoque le caractère éthéré des Sylphides, créatures imaginaires et esprits élémentaires de l’air dans la mythologie romantique. Les jambes mises à nu du modèle central et de la figure de droite dévoilent l’identité « phallique » de la danseuse, objet de fantasme représenté à partir de cette date dépourvu de ses pointes, attribut exclusivement féminin55. Dans cette représentation dionysiaque des Trois Grâces, « Olga ballerine » ne serait finalement qu’une, danseuse progressivement destituée de sa féminité puis menée vers son propre effacement, selon un rythme syncopé et rotatif en trois temps, à l’instar d’une chronophotographie de Marey56.

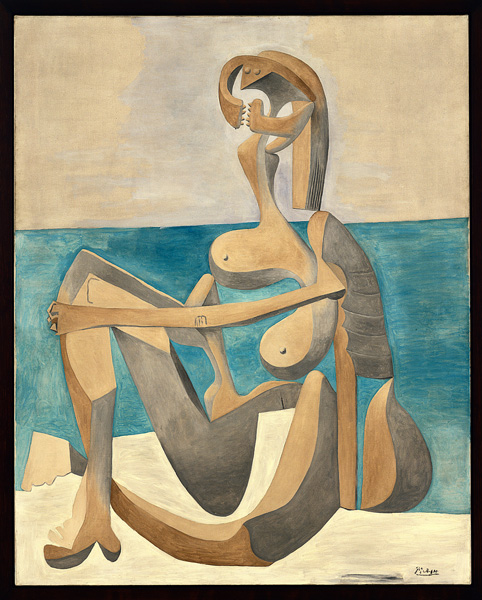

L’iconographie de la ballerine flirte aussi avec celle de la baigneuse, depuis les bacchanales de la Mimoseraie à Biarritz (1918) et les illustrations du programme des Ballets Russes de mai 1921 à la Gaité Lyrique, jusqu’aux baigneuses de Dinard (1929) et certaines sculptures de Boisgeloup57. Longtemps associées au personnage de Marie-Thérèse Walter, maîtresse du peintre depuis 1927, certaines baigneuses de Dinard ont récemment été rapprochées de la figure de la ballerine58. Les exercices de danse d’Olga pendant les séjours d’été, concomitants avec ses apparitions en tenue de bain, favorisent la réunion des deux thèmes et offrent à Picasso un nouveau prétexte de dialogue avec les peintres du XIXe siècle, de Puvis de Chavannes à Cézanne. Le Nu sortant du bain (fig. 24) se présente par exemple dans la cinquième position de danse classique, s’offrant au regard du peintre avec le même aplomb que la danseuse face à l’objectif en 1916. La rigidité du modèle, accusée par la palette de couleurs minérales caractéristiques de la côte Normande, confine à l’extrême dans la version funeste de la Grande baigneuse59 : l’ombre qui auréole le modèle amaigri et peint sans aucune compassion augure la fin du règne de la danseuse.

Le 22 janvier 1932, Picasso replace Olga au cœur de la peinture dans une œuvre magistrale qu’il intitule Le Repos (fig. 25): incarnation de la féminité et de la grâce, la ballerine s’est ici métamorphosée en une créature aussi souffrante que menaçante, en équilibre sur un fauteuil, les bras en arceau au-dessus de la tête. Le caractère surnaturel de la Sylphide a définitivement pris le pas sur la dimension romantique et la couleur agressive l’a emporté sur la pureté du trait « néoclassique ». Le couple se sépare pendant l’été 1935 et la ballerine, muse et sujet d’étude depuis 1917, occupera désormais les coulisses de la scène, réapparaissant de manière exceptionnelle dans l’œuvre du maître60.

Cécile Godefroy

Historienne de l’art, Chercheuse associée à la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA)

Dans le cadre du travail effectué sur ses archives, la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) a entamé le catalogage de la partie de son fonds photographique ayant trait à Olga Khokhlova ainsi que de l’ensemble de sa correspondance personnelle. À l’occasion de l’exposition Picasso Looking at Degas, la FABA, motivée par la primauté du thème de la danseuse dans l’œuvre de Degas ainsi que par l'intérêt et l’engagement de Picasso envers le ballet et son regard sur Olga Khokhlova danseuse, a réalisé cette première étude basée sur ses archives.

La FABA et l’auteur remercient chaleureusement Mme Elizabeth Cowling et M. Richard Kendall, commissaires de l’exposition « Picasso Looks at Degas » et directeurs de la publication, ainsi que Mmes Anne Baldassari, Evelyne Cohen, Sylvie Fresnault et Jeanne-Yvette Sudour du Musée national Picasso à Paris, et Mme Isabelle Gaëtan du Musée d’Orsay, pour leur aimable concours à la préparation de ce texte.

48 Consulter Cooper, Picasso Theatre, op. cit., p. 49.

49 À Monte-Carlo avec Olga et Paulo pour assister aux représentations des Ballets Russes, Picasso réalise au printemps 1925 une série d’études d’après nature de danseurs s’exerçant à la barre ou au repos (Z. V, 427-438 ; 447-450 ; 452-455).

50 La Révolution surréaliste, n°4, Juillet 1925, p. 17.

51 Lire par exemple Ronald Alley, Picasso : The Three Dancers, Londres, Tate Gallery, 1996.

52 Elisabeth Cowling, Picasso. Style and Meanings, New York, Phaidon, 2002, p. 463-469.

53 Richardson, A Life of Picasso…, op. cit., p. 282-283.

54 Françoise Levaillant, « La Danse de Picasso et le surréalisme en 1925 », L’Information de l’histoire de l’art, Paris, nov-déc. 1966, 11e année, n°5, p. 205-214 [213].

55 À propos des questions de genre et de la symbolique des pointes, lire Lynn Garafola, « Reconfiguring the Sexes », The Ballets Russes and Its World, op. cit., p. 245-268 ; Susan Leigh Foster, « The Ballerina’s Phallic Pointe », dans Corporealities : Dancing Knowledge, Culture and Power (Susan L. Foster éd.), Londres, Routledge, 1996 ; rééd. 2005, p. 1-24.

56 Un cinétisme qu’Anne Baldassari décèle dans le dessin des Trois danseuses (1919-1920, Paris, Musée national Picasso (MP840, Z. XXIX, 432). « La lumière et le trait », Le Miroir noir…, op. cit., p.118-189 [173].

57 Lire Richard Kendall, « The Ballet : Work, Pleasure and Vice », dans Picasso Looks at Degas, cat. exp. (Elizabeth Cowling et Richard Kendall éds.), Williamstown, Mass. Sterling and Francine Clark Art Institute ; Barcelone, Museu Picasso, 2010, p. 104-155 [150-151]. Cécile Godefroy, « Baigneuse », dans Pablo Picasso : 43 Works (Cécile Godefroy et Marilyn McCully éds.), Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) et Museo Picasso Málaga, p. 122-129.

58 Richardson, A Life of Picasso…, op. cit., p. 334.

59 26 mai 1929, Paris, Musée national Picasso (MP115, Z. VII, 262).

60 Le couple reste officiellement marié jusqu’au décès d’Olga survenu à Cannes le 11 février 1955.

Sommaire

Sommaire