La mélancolie romantique de la danseuse séduit le peintre

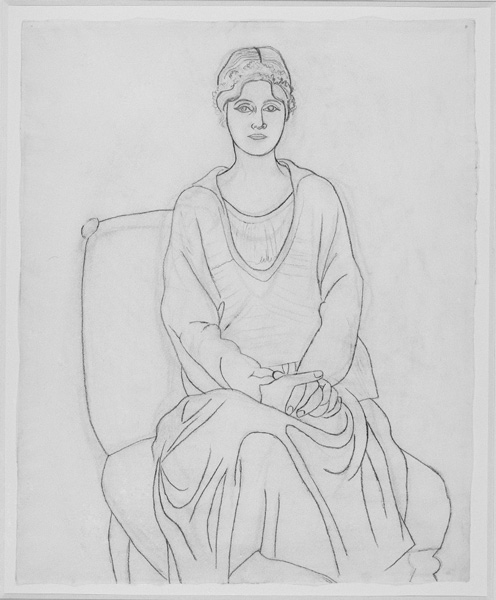

Cette image est sensible dans les portraits d’Olga dont le visage, d’une beauté semblable aux personnages féminins d’Ingres41, est empreint d’une gravité qui contraste avec le sourire et la confiance qu’elle renvoie dans les photographies : cette mélancolie romantique, perceptible de façon plus générale dans toutes les figures « néoclassiques » de Picasso, pourrait provenir de l’apparition de la danseuse dans Nocturne, partition de Chopin et passage de la chorégraphie des Sylphides profondément tristes, comme en témoignent les sources de l’époque42.

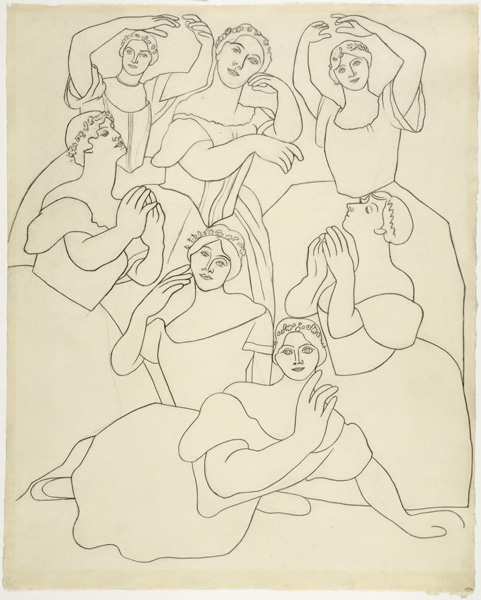

La ballerine apparaît dès 1917 dans les œuvres que Picasso consacre au ballet, figurant par exemple dans le rideau de Parade juchée sur un Pégase dans sa tenue de Sylphide43. En 1919, tandis qu’Olga reprend l’entraînement, une séance de danse mémorisée par la photographie restitue l’épouse du peintre dans son rôle de ballerine : la jeune femme pose en pointes et tutu blanc et exécute une variation de pas de danse classique sous l’œil bienveillant de CecchettI. Radieuse, Olga confère à chacune de ses attitudes la grâce et la beauté artistique requises par le maestro. Ces images inédites évoquent immédiatement les peintures de Degas mettant en scène Jules Perrot en professeur de danse entouré de ses élèves et pour lesquelles le peintre s’était lui-même inspiré d’un daguerréotype représentant le danseur44. Convoquant Degas par le choix du sujet et l’utilisation de la photographie, Picasso extrait de cette séquence plusieurs dessins de la Danseuse. Il effectue aussi la même année trois études d’après deux clichés promotionnels des Sylphides datés de 1916. Dans les deux premiers dessins, les sept danseuses prennent la pose telles Marie Taglioni et ses pairs, déclinant la gestuelle classique d’un final de ballet; Olga est allongée au premier plan45. Le troisième présente trois des danseuses - Olga, Lydia Lopokova et Lubov Tchernicheva ; il est reproduit dans le programme parisien des Ballets Russes de décembre 1919 - février 1920. Or il n’est pas anodin qu’une photographie prise peu après la naissance de Paulo montre ce même dessin accroché dans le salon des Picasso à proximité du tableau Olga lisant, réalisé alors qu’elle était enceinte, surtout si l’on se souvient qu’originellement la danseuse est « liée à la magie imitative de la maternité ou de la fertilité »46 ; une métaphore qui éclot naturellement dans les Maternités de Fontainebleau où l’épouse du peintre, coiffée « à la Taglioni » et vêtue de blanc, parait monumentale et drapée à l’antique telle une Vierge à l’enfant47.

La prépondérance à cette époque du dessin au trait dans l’œuvre de Picasso, premier moyen de représentation picturale et « style antique » par excellence, rappelle aussi l’effet de clair-obscur créé par la superposition du ballet blanc sur le décor nocturne de Benois : respectant la leçon des Anciens, la couleur, superflue et trompeuse, n’est que faiblement exposée dans le sous-bois « perçu au clair de lune », mettant ainsi en valeur la ligne des costumes immaculés et les actions des danseuses. De même, l’absence de couleur dans les dessins de danseuses accuse la pureté du trait, et par-là, celle des formes et du sujet représenté. Si à partir de 1923, la figure d’Olga disparaît peu à peu de l’œuvre de Picasso, la ballerine demeure dans les illustrations du programme des Ballets Russes de Monte-Carlo de 1923-1924 et subsiste au travers de la photographie: sous la direction éventuelle de l’artiste, tel un sujet de Degas, Olga prend la pose, exécute révérences et arabesques en pointes et tutu de danse, et exprime de façon théâtrale les thèmes essentiels du spectacle - la joie, le désespoir, l’abandon. Ici encore, le caractère bichrome de la photographie noir et blanc renvoie au contraste polaire de la scénographie des Sylphides.

41 Lire Michael C. Fitzgerald, « Le dilemme des modernistes : le néoclassicisme et les portraits d’Olga Khokhlova », dans Picasso et le Portrait, cat. exp. (William Rubin éd.), Paris, Grand Palais, 1996, p. 296-335 ; Robert Rosenblum, « Le grotesque et le beau : la deuxième rencontre avec Ingres », Picasso et Ingres, cat. exp. (Laurence Madeline éd.), Paris, Musée Picasso, 2004, p. 59-67.

42 Olga apparaît en Sylphide dans les deux séquences qui accueillent l’ensemble du corps de ballet sur scène : Nocturne (op. 32, n°2), première danse, et Valse brillante (en mi bémol majeur, op. 18, n°1), le final. Le critique de danse Cyril W. Beaumont se souvient de l’intense chagrin suscité par le ballet (Michel Fokine and his Ballets, 1935 ; rééd. Londres, Dance Books, 1996, p. 50-51). L’histoire tragique de la famille d’Olga, se trouvant après la Révolution de 1917 dans une grande précarité et dispersée à travers la Russie, la Géorgie et la Serbie, a ensuite certainement renforcé le trait nostalgique de son caractère. Si pendant ces années, Olga écrit et envoie régulièrement argent et denrées de première nécessité aux siens, la tristesse, l’inquiétude et sans doute la culpabilité d’être loin de sa famille et impuissante sont visibles dans les études où Picasso la représente attelée à sa correspondance (ex. : Femme lisant, Paris, 1917, Paris, Musée national Picasso, MP800 (Z. III, 7).

43 Consulter Deborah M. Rothschild, Picasso’s Parade. From Street to Stage, New York, Sotheby’s Publications, 1991.

44 Degas and the Dance, cat. exp. (Jill DeVonyar et Richard Kendall éds.), Detroit, Institute of the Arts, 2002, p. 203.

45 Z. III, 353 et 355.

46 Etienne Souriau, Vocabulaire d’Esthétique, Paris, Quadrige/PUF, 1999, p. 543. Picasso, Olga lisant, 1920, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, dépôt du Musée national Picasso (MP1990-7).

47 Ex. : Maternité, [1921], collection particulière (Z. VI, 1392). Rappelons ici la distinction que Théophile Gautier établit entre les « ballets blancs » et les « danses nationales », et ainsi de leurs « héroïnes », qualifiant Marie Taglioni de « danseuse chrétienne » et Fanny Elssler de danseuse « païenne ». La Presse, 24 septembre 1838, art. cit. dans Lisa C. Arkin, Marian Smith, « National Dance in the Romantic Ballet », Rethinking the Sylph : New Perspectives on the Romantic Ballet (Lynn Garafola éd.), Lebanon, NH, Wesleyan University Press, 1999, p. 11-68 [45-46].

Sommaire

Sommaire