Un projet d’envergure imaginé du vivant de l’artiste

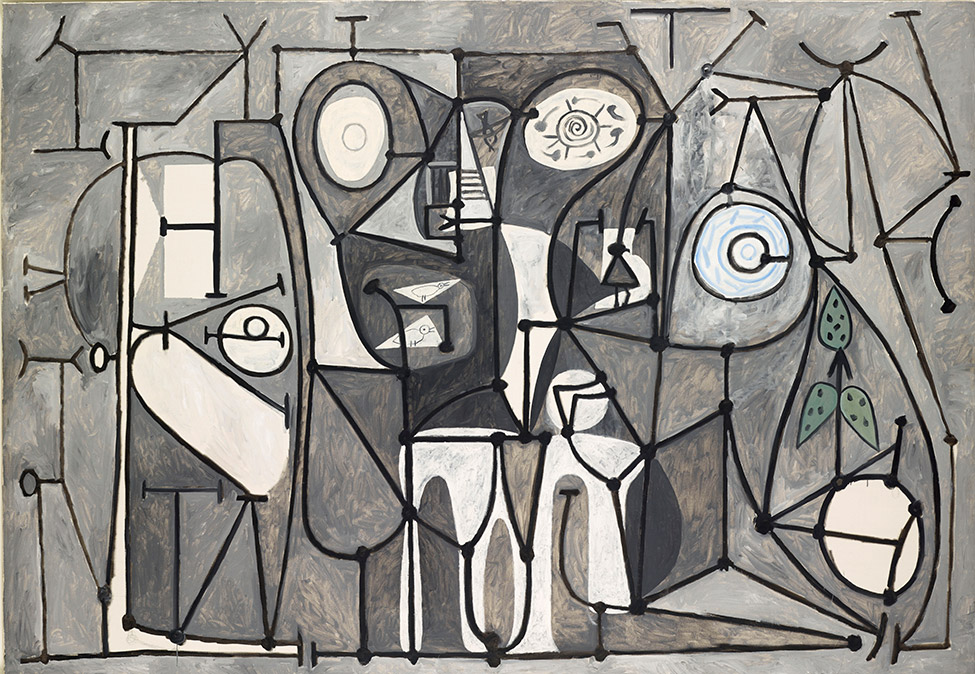

Les circonstances singulières de la constitution de la collection du Musée Picasso de Paris confèrent à ce fonds un statut sans équivalent. L’entrée dans les collections nationales d’un tel ensemble répondait à un projet d’ampleur décidé par André Malraux à l’issue des grandes célébrations organisées à l’occasion du quatre-vingt-cinquième anniversaire de Picasso au Grand Palais, au Petit Palais et à la Bibliothèque nationale[1]. Pendant que le Grand Palais présentait près de trois cents peintures, provenant de la collection personnelle de l’artiste et des fonds des plus grands musées internationaux, et que la Bibliothèque nationale exposait une sélection d’estampes, le Petit Palais montrait environ deux cents dessins, deux cents sculptures, cent quinze céramiques ainsi que le rideau de scène du ballet Parade.

Le projet de dation Picasso permet en effet de concrétiser une envie manifestée dès le début des années 1970 dans les hautes sphères de l’État. Les archives d’Henri Domerg, conseiller culturel du président Pompidou et beau-frère de ce dernier, gardent la trace de propositions faites à l’artiste de créer un musée monographique aux Grandes Écuries de Versailles (avril 1970), au Petites Écuries (mai 1971) et enfin au Pavillon de Marsan. Fut même envisagée la construction d’un musée sur le terrain du Bateau-Lavoir[2].

En 1979, exposant les circonstances de la dation Pablo Picasso, Maurice Aicardi (1919-2007), alors président de la Commission interministérielle pour la conservation du patrimoine artistique national, n’hésitait pas à parler de « miracle »[3]. Miracle, car « l’importance des collections qui viennent d’être acquises par l’État en paiement des droits de succession est la plus grande acquisition qu’un État moderne ait faite. ». Ce « miracle » était lié à trois facteurs d’après lui : l’existence de la loi de 1968, la volonté du ministre des Finances de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing de la voir mise en œuvre et le fait que Picasso ait conservé de quoi constituer le musée de son œuvre. On pourrait ajouter que l’État avait mené une expérience réussie, celle de la dation Serge Poliakoff, dont les œuvres entrent en 1972 dans les collections nationales.

Une exposition-bilan est organisée au Louvre de février à avril 1978 sous le titre « Défense du patrimoine national », consacrée aux œuvres acceptées par l'État en paiement de droits de succession entre 1972 et 1977. Elle présentait notamment deux Fragonard, un Manet, un Renoir et une assez riche moisson d’objets d'art (tapisseries, bâton de maréchal de France remis par Louis XV au marquis de Contades, bureau de Madame Victoire). C’est une conduite nouvelle dans l’administration culturelle où l’idée de l’État souverain fait oublier que, si les artistes peuvent dépendre de l’État, le contraire est également vrai. Michel Guy (1927-1990), secrétaire d'État à la culture qui fut par ailleurs le fondateur du Festival d’Automne à Paris en 1972, engagea lui-aussi tout son talent pour convaincre artistes ou descendants du bien-fondé des dations et donations. Si cela ne suffit pas à faire une politique des musées, il n’en demeure pas moins que ces initiatives ont enrichi artistiquement et intellectuellement le patrimoine du pays.

[1] « Hommage à Pablo Picasso », 18 novembre 1966 - 12 février 1967

[2] Voir le communication d’Apolline Sans au colloque « la dation en paiement d’œuvres d’art», 10 et 11 janvier 2019, organisé par la Commission interministérielle des dations, le Ministère de la Culture, l’Institut des sciences sociales du politique (ENS Paris-Saclay / Université Paris-Nanterre / CNRS) et le Musée national Picasso-Paris.

[3] Émission « Zig Zag », Antenne 2, 12 décembre 1979, accessible sur le site ina.fr

Sommaire

Sommaire