últimos momentos, el recuerdo und obra del incumplimiento

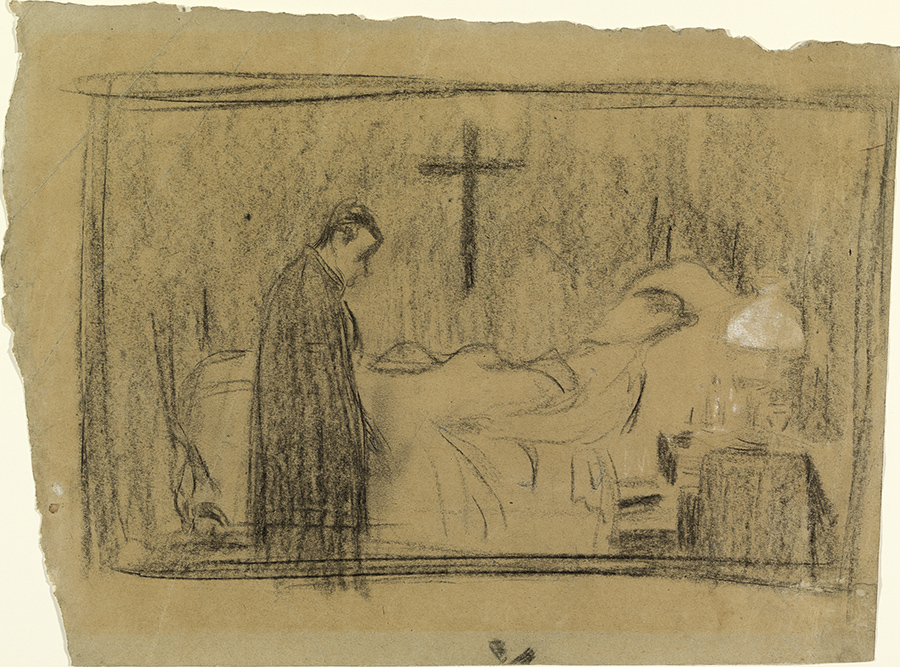

Últimos momentos es una pintura que hoy solo conocemos visualmente gracias a la imagen radiográfica (cat. 3, p. 68), pero a través de los dibujos preparatorios conservados (cat. 4, p. 69) podemos adivinar el abismo técnico y conceptual que la separa de la que será la producción picassiana inmediatamente posterior. Porque, a pesar de que los temas mórbidos reaparecieron tras la muerte de Casagemas ―el 17 de febrero de 1901―, con tres versiones cromáticamente contrapuestas de este memento mori, su tratamiento cambió de forma radical con una renovada mirada, pasando de la interpretación fauvista del pequeño óleo del Musée Picasso de París a la versión velada en azul, con violentas pinceladas sobre una capa pictórica previa muy colorista.[1]

En su segunda visita a París, a finales de mayo de 1901, el artista emprendería una etapa que afrontó como un nuevo desafío, sin duda estimulado por la gran oportunidad que le ofreció la exposición en la galería Vollard, inaugurada el 24 de junio de 1901. Picasso ya no volvería a ser nunca más P. Ruiz Picasso.

Para consumar su compromiso con el marchante Vollard, Picasso tuvo que completar las sesenta y cuatro pinturas catalogadas en apenas dos meses. Su virtuosismo técnico le permitió resolverlo airoso eligiendo sabiamente los materiales: económicos, fáciles de transportar y, sobre todo, de secado rápido. Es por eso que el cartón comercial sin preparación alguna fue el soporte mayoritario

y limitó el uso de la tela a unas pocas obras, entre ellas su propio retrato (Yo Picasso), el de su promotor Mañach y el de su compañero de exposición Iturrino.[2] Además, el tono cálido del cartón ―sobre el que contrastaban las pinceladas de vivos colores― le proporcionaba un matiz de base o mediatinta con el que podía economizar pintura y tiempo.

La agilidad es característica de esta muestra, en la que Picasso enfatizó el trazo y llevó la técnica de la pintura alla prima hasta sus últimas consecuencias. Una ejecución de pinceladas rápidas, aplicadas con brochas generosas en materia, le permitió estructurar las composiciones con enorme soltura. El artista rentabilizó así el esfuerzo de unas pocas semanas, en las que pintó temas muy variados y de fácil comercialización. De las obras sin vender, algunas quedaron en propiedad de Mañach ―como compensación a la mensualidad estipulada de 150 francos―, otras se exhibieron en la galería de Berthe Weill de París al año siguiente, pero muchas otras quedaron sepultadas por pinturas posteriores, confirmando que Picasso conservó en su poder un considerable lote de piezas de aquella muestra.

La sinfonía cromática con la que Picasso compuso su paleta en las salas de Vollard sería efímera. Apenas acabado el verano de 1901, su pincelada perdió la energía inicial. El artista abandonó las influencias recibidas en su primer encuentro con París y se adentró en una producción de carácter intimista caracterizada por la monocromía azul.

Los primeros retratos que Picasso hizo de las reclusas de Saint-Lazare son un ejemplo ilustrativo de ello y confirman que la transformación no fue inmediata. Pinturas como La mujer de la cofia responden a una paleta todavía muy cromática, aunque con una presencia significativa del azul, sobre todo en el trazo que bordea la figura. El proceso de cambio será paulatino y, como demuestran

las numerosas obras subyacentes descubiertas, elaboradas con vivos colores, lleno de tentativas fallidas, en las que Picasso ya no buscaba incitar la retina del espectador, sino enfatizar la línea y los volúmenes, al tiempo que añadía una pátina de transparencias

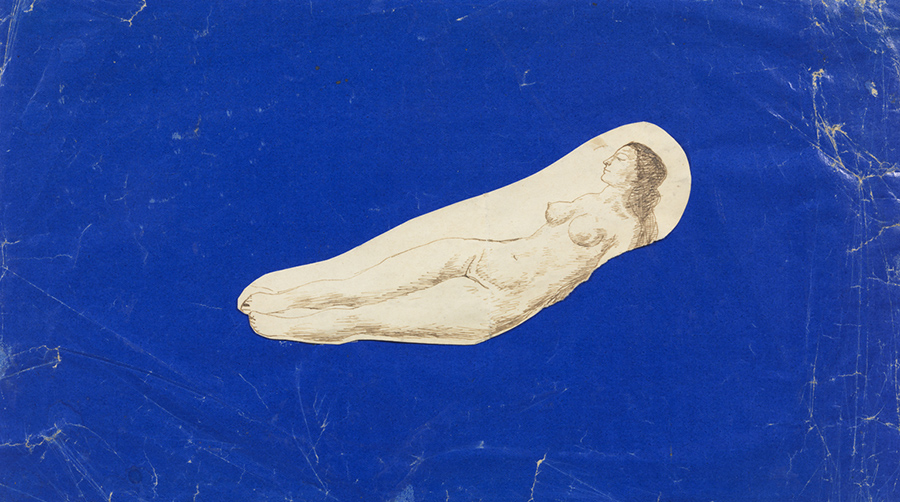

azules a sus escenas.[3] Un baño de luz azul transformó sus superficies, como haría un foco filtrado iluminando un espacio cerrado, y sus pinturas, antes coloristas, realizaron una regresión a sus épocas de formación, protagonizadas por la monocromía académica del dibujo en blanco y negro (figs. 2 y 3). Los soportes se tiñeron de este color y, en ocasiones, Picasso sustituyó los luminosos fondos blancos o claros por papel charol azul e, incluso, por papeles teñidos de forma industrial para aplicaciones de papelería (guardas de carpetas, cajas...). Como ejemplo de ello, pueden verse Desnudo femenino (fig. 4) y el reverso de La mujer del mechón (fig. 5). Esta limitación o contención en el uso del color podría interpretarse como una de las muchas miradas que el artista dio al pasado, tal vez en unintento de emular a otro monstruo del dibujo como fue Durero y sus producciones monocromáticas sobre papel azul veneciano.[4]

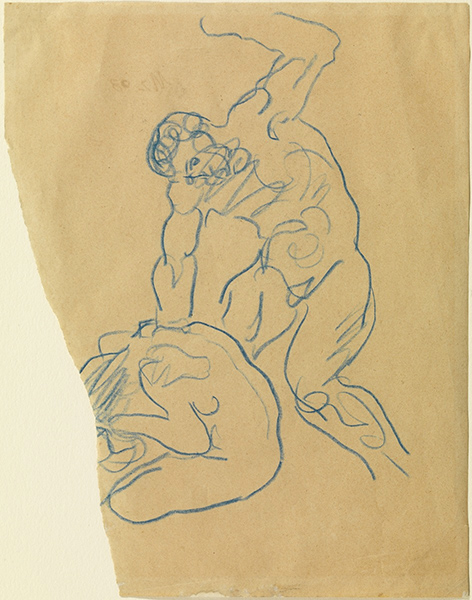

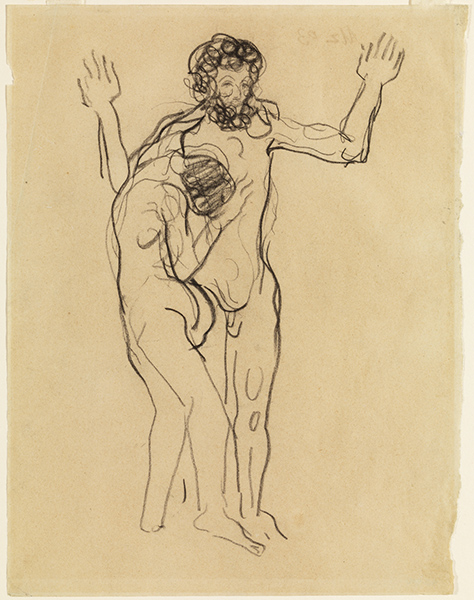

En alusión a los temas, pervive un hilo conductor principal, alejado de los mundanos y decorativos asuntos de Vollard. Ahora, la figura humana adquiere un protagonismo notable en la recurrente representación de parejas y figuras aisladas, despojadas de cualquier artificio. Figuras de gran solidez y maciza estructura inicial, que se estilizan y alargan de forma gradual, dispuestas en lo que Barnaby Wright [5] llama «concepciones binarias» (cats. 12, 13 y 14, pp. 92-94).

Una secuencia humana estructura sus obras en pareja, grupos familiares o personajes solitarios. En este viaje de introspección por la figura humana, a través del dibujo como ejercicio de reflexión, [6] Picasso logró la consecución de algunas grandes composiciones cargadas de simbolismo. Este periplo concluyó con la gran composición de este período, La Vida.

[1] Colección particular.

[2] Este último retrato no fue vendido en la exposición y Picasso lo utilizó, años más tarde, para realizar Acróbata de la bola, propiedad del useo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú.

[3] Un ejemplo de esto es Bodegón (París, 1901, MPB 4.273), pintura que está en proceso de estudio. Hasta el momento, se ha podido confirmar que el fondo azul visible corresponde a una capa superpuesta que oculta otra anterior, de pincelada fragmentada y colorista.

[4] La planchadora, París, 1904 (Z I, 248), fue ejecutada al pastel, con blanco y colores secundarios complementarios, sobre una cartulina azul. Más tarde, Picasso volvió a emplear el soporte de papel azul en algunas series de apuntes para cuadros como el Guernica.

[5] Barnaby Wright (ed.), Becoming Picasso. Paris 1901. Londres, The Courtauld Gallery / Paul Holberton, p. 33.

[6] En un primer estudio elemental, ealizado por la Universitat Politècnica de Catalunya con reflectografía infrarroja, se constató la ausencia de trazas de carbón en el dibujo preparatorio de la capa subyacente. Y no existe boceto preparatorio porque Picasso dibuja con los pinceles transportando al óleo, lo que venía haciendo de forma magistral desde finales del siglo xix con las barras de pastel.

índice

índice