L'éclatement de la première collection Kahnweiler

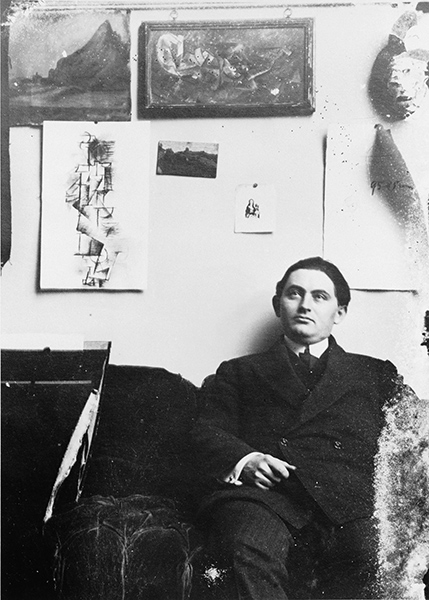

Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), premier marchand des peintres cubistes rassembla une incroyable collection dès 1914. Galeriste allemand installé à Paris depuis 1907, Kahnweiler passa toute la période de la Première Guerre Mondiale refugié en Suisse, refusant de prendre position dans le conflit opposant allemands et français et fut alors considéré comme un ennemi par la France. Le Gouvernement français confisqua tout le stock de sa galerie fin 1914 pour le liquider aux enchères, le produit financier des ventes revenant aux caisses de l’Etat français comme compensation de guerre. Les quatre « ventes Kahnweiler » qui se situèrent entre juin 1921 et mai 1923 furent un événement sans précédent dans l’histoire de l’art moderne et furent désastreuses pour le marché de l’art cubiste encore émergeant.

Le fruit de sept années de constitution du stock, totalisant plus de huit cents œuvres cubistes, fut jeté sur le marché. Les prix, avec des estimations déjà sous valorisées, diminuèrent au fur et à mesure des ventes. Si les amateurs du Cubisme et les amis de Kahnweiler furent scandalisés par une telle pratique, les prix bas permirent à d’autres d’acquérir des œuvres qu’ils n’auraient pas pu s’offrir et créèrent ainsi une nouvelle catégorie d’acheteurs : des petits collectionneurs et des courtiers qui entrèrent dans les ventes par pure spéculation. Pour une large part d’enchérisseurs – comme nous allons l’étudier avec l’exemple d’André Breton et de Paul Eluard – leur rôle est cependant plus complexe, achetant par passion mais également en pleine connaissance de possibles profits. Un certain nombre d’œuvres ont changé de mains à plusieurs reprises dans les quelques années qui ont suivies les ventes, pouvant multiplier leur valeur jusqu’à dix en l’espace de six ans.

Kahnweiler, le réel découvreur de ces œuvres ne resta pas un témoin passif. Après avoir passé six ans d’exil en Suisse – pacifiste, il refusa de s’engager dans le conflit, ni pour sa patrie d’origine, ni pour son pays d’adoption - et rentra à Paris en février 1920 où il ouvrit l’année suivante une nouvelle galerie – la galerie Simon (29 bis rue d’Astorg), grâce au soutien financier de son ami André Simon. Le galeriste allemand dut recommencer ses activités en reprenant tout au départ et cela avec des moyens financiers limités. Alors que le gouvernement français lui interdit d’enchérir sur son propre stock, il créa un syndicat – Grassa – qui regroupait le marchand allemand Alfred Flechtheim, le collectionneur suisse Hermann Rupf – son vieil ami qui l’avait hébergé pendant la guerre – son frère Gustav, son beau-frère Hans Forchheimer et sa belle-fille Louise Godon, qui sera connue plus tard sous le nom de Louise Leiris. Le syndicat supporta la valeur des artistes de la galerie Kahnweiler au maximum de leurs possibilités financières, et plus particulièrement celle de Juan Gris dont les œuvres étaient les plus difficiles à vendre, faisant du syndicat le plus important acheteur d’œuvres dans les deux premières ventes.

Sommaire

Sommaire