Actuar, pintar símbolos y promover la difusión.

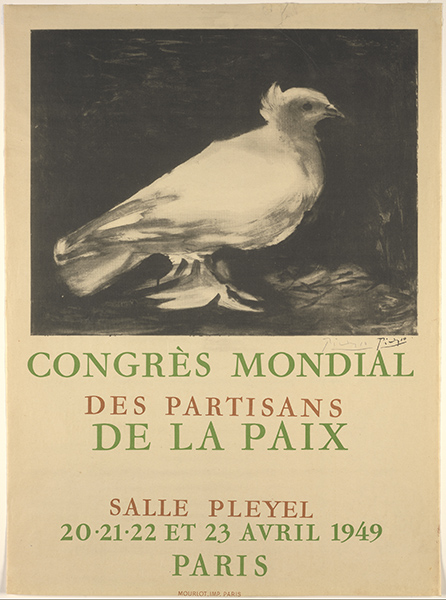

Después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso continúa sus acciones a favor de los españoles que se han quedado en Francia. Dona obras o considerables sumas de dinero. Participa en exposiciones que congregan a artistas exiliados y su trabajo, según sus propias revelaciones, está marcado por la guerra. Crea obras específicas cuyos símbolos se han hecho famosos en todo el mundo, como La paloma de la paz, cartel dibujado en 1949 para el Congreso Mundial de los Partisanos de la Paz, que tiene lugar en París del 20 al 25 de abril, en la sala Pleyel [1]. Presidido por Frédéric Joliot-Curie, reúne a escritores como Eluard, y a unos cuarenta artistas, entre les cuales se cuentan Rouault, Léger, Fougeron, Pignon y Picasso.

El artista se concentra en crear líneas limpias y sencillas que se puedan reproducir en serie, pues estas obras, una especie de signos de adhesión, están destinadas a su difusión entre un gran público. Para él, su creación es algo casi filosófico. Su habilidad sirve a una causa justa, la esperanza de un mundo mejor, y acompaña a movimientos de pensamiento anclados en el combate político. Trabaja sus líneas y sus trazos con una precisión cincelada para luchar en una guerra implacable contra sus enemigos fascistas. Sus carteles alimentan su universo de compromiso revolucionario y remiten a su herencia y sus raíces, como Amnistía, producido para el Comité Nacional de Ayuda a las Víctimas del Franquismo en 1959. El pájaro prisionero detrás de los barrotes aquí parece que puede emprender el vuelo.

Cuando recibe al equipo de L’Humanité que iba a entrevistarlo en 1944, en el momento de su adhesión al Partido Comunista Francés, insiste: «Estoy orgulloso de decirlo: nunca he considerado la pintura como un arte simplemente decorativo ni una distracción; a través del dibujo y del color, pues esas son mis armas, siempre he querido penetrar en el conocimiento del mundo y de los hombres con el objetivo de que ese conocimiento nos libere a todos algún día. He intentado decir a mi manera lo que yo consideraba lo más verdadero, lo más justo y lo mejor»[2].

La escritora Lydie Salvayre, hija de refugiados españoles y premio Goncourt en el 2014 por su novela No llorar, evoca, en sus novelas, la España y la historia de sus padres. Condensa en algunas frases los dilemas inherentes a esta situación de desplazamiento forzoso, esta condición de extranjero en un país de acogida: «está el extranjero por la lengua y la nacionalidad y el extranjero por la inadaptación a los códigos sociales»[3].

Según Jean-Maurice Rouquette, antiguo director del museo Reattu de Arles, «Picasso venía a las corridas de toros, quedaba con sus amigos en la plaza del Forum, donde se encontraba con españoles que habían huido del franquismo, en una especie de fraternidad cómplice. Les llevaba grabados, que les regalaba firmados para ayudarlos a ganarse la vida. Después, invitaba a los amigos de sus amigos y comía rodeado de gente»[4]. Mediante esa gente que conocía y esas conversaciones desordenadas en su lengua materna, Picasso vive tanto la prueba individual del desarraigo como la experiencia colectiva de la migración. Incluso llegaría a elegir a un español, Eugenio Arias, como su peluquero. Este antiguo combatiente antifranquista abrió una barbería en Vallauris. Se haría amigo del artista y cuidaría del pelo de Picasso de 1948 hasta el fallecimiento del pintor… Eugenio Arias reuniría más tarde los dibujos que le había regalado Picasso, así como el grabado de su maletín de trabajo, en museo Picasso en Buitrago del Lozoya, pueblo de la provincia de Madrid.

índice

índice